55 - Retour à terre

- Jo et Jo

- 10 nov. 2021

- 9 min de lecture

Après un blog consacré aux activités nautiques, retour sur le plancher des vaches pour un article beaucoup plus « élément Terre ».

A partir du 8 août, nous quittons notre mouillage pour rejoindre la marina de Papeete.

Jo&Jo a besoin de se refaire une petite toilette en se parant de haubans neufs et de deux couches d’enduit d’antifouling, seul moyen pour éviter que des algues et des coquillages viennent encombrer la coque. Les vieux navires en bois avaient une coque recouverte de plaques de cuivre pour éviter les ravages de ces prédateurs. Les techniques modernes passent par une chimie hélas incontournable qui nous fait dire que c’est un peu le « Roundup de la mer » … Cela faisait deux ans que Jo&Jo n’avait pas reçu pareil apprêt.

Nous avons déjà abordé la symbolique du collier de fleurs de tiare à l’arrivée de tout visiteur en Polynésie. Mais cette fleur emblématique de la Polynésie, au parfum suave et qui entre dans la fabrication du célèbre monoï, peut être portée de diverses manières.

Certaines femmes arborent également une couronne de fleurs fraîches mais c'est le plus souvent seule que la fleur est portée à l'oreille, pétales grand ouverts pour les Vahine (les femmes polynésiennes), ou en fleur en bouton pour les Tane (les hommes polynésiens).

Porter à l’oreille une fleur de tiare cueillie le matin et emporter son parfum toute la journée avec soi, est donc une tradition polynésienne, chez les femmes, comme chez les hommes.

Mais sur quelle oreille mettre sa fleur ?

La manière de porter sa fleur à l'oreille délivre un message important, car portée à l'oreille gauche, du côté du cœur, la fleur indique que la personne est prise et si elle est portée à l'oreille droite, la fleur signifie que la personne est disponible.

On retrouve dans cette tradition locale le langage de l’éventail dans la société bourgeoise cher au XIXème siècle qui, selon la manière qu’il était plié ou porté, délivrait des messages explicites à qui en connaissait les codes.

C’est le même langage codé en Polynésie. Si deux fleurs sont portées en même temps, sur chaque oreille, il s’agit de personnes mariées qui souhaitent malgré tout indiquer qu'elles sont disponibles pour une rencontre.

Et si les deux fleurs sont portées pétales vers l'arrière, cela veut dire qu'elles sont disponibles tout de suite !

On ne verra plus les jolies fleurs des vahinés de la même manière désormais…

L’actualité culturelle fait les honneurs d’une statuette emblématique de la Polynésie, peu connue en Europe et à la présentation déroutante.

Cette statue en bois est appelée A’a. Elle représenterait à la fois un Dieu et un reliquaire. Elle est originaire de Rurutu dans l’archipel des Australes, le plus au sud de la Polynésie.

A’a raconte une partie de l’histoire de la Polynésie marquée par la conversion au christianisme au XVIIIème siècle.

Elle est considérée comme le chef-d’œuvre majeur de l’art polynésien, de l’art océanien et de l’art tout simplement, au même titre qu’une sculpture de Michel Ange ou qu’une peinture de Monet.

On la surnomme d’ailleurs la Joconde de l’Océanie.

Entre la Joconde originale de Léonard de Vinci au musée du Louvre et « la Joconde du Nord », la jeune fille à la Perle de Vermeer au musée Mauritshuis de La Haie aux Pays Bas, cette Joconde de la Polynésie est visible au British Museum de Londres.

Elle a en commun avec les deux premières d’être datée dans la période des XVIème et XVIIème siècles.

La statue mesure 117 cm de hauteur, avec 30 petites statuettes sculptées sur son corps, dans deux styles distincts exposées de manière symétrique, en posture droite ou bras et jambes écartés.

Ce chef-d’œuvre est à ranger, selon les experts en art, parmi les plus belles créations humaines. D’ailleurs, cela n’a pas échappé à de nombreux érudits et artistes et Picasso, par exemple, en avait un moulage dans son atelier.

Une théorie suggère que ce ne serait pas la représentation d’un dieu mais un reliquaire, un simple cercueil destiné à abriter les os d’un ancêtre déifié. Une plume d’oiseau rouge et un cheveu humain retrouvés dans la cavité attestent de cette fonction mortuaire.

Pour preuve, la taille de la cavité au niveau de la tête permet d’y insérer un crâne et sa longueur permet d’y loger un fémur. Offert en offrande aux missionnaires protestants en 1821 par les habitants de Rurutu lors de leur conversion, la statue était remplie de petites divinités en bois.

Ces objets auraient substitué le vrai contenu - sacré - qui aurait été caché.

De fait, le dieu A'a intègre tout un monde. Un monde d’histoires, de croyances, d’imaginaire. Un monde de rencontres et de liens tissés au fil des siècles.

De nos jours, les Dieux n’ont plus le même karma. Les fidèles et les croyants ne s’agenouillent plus mais préfèrent gratter des cartes cartonnées. Les débits de tabac ont remplacé les églises et chacun y va de sa dévotion au Dieu Fric censé garantir, à défaut du bonheur, une vie meilleure dans ce bas-monde.

Il est bien loin le temps où Jésus chassait les marchands du temple, qui prenaient la maison de Dieu pour un magasin, criant dans sa colère : « Il est écrit que la maison de mon Père est appelée une maison de prière. Et vous, vous l’avez transformée en un repaire de brigands ! »

Bien loin aussi où il intimait : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Des prêtres un peu trop zélés seront peut-être enfin poursuivis pour avoir trop bien appliqué cette prédication. Ne disait-on pas que les voies du Seigneur étaient impénétrables ?

La nouvelle religion s’appelle « Pacifique des Jeux » et ses adeptes sont toujours de plus en plus nombreux. Pour ouvrir les voies de la réussite, il suffit de savoir gratter.

C’est ainsi qu’une jeune Polynésienne âgée d'une trentaine d'années a remporté le 15 octobre dernier le record historique de l'Euromillions avec 26,2 milliards de Francs Pacifiques de gains. En validant la toute première grille « flash » à 2.125 francs (environ 18 euros) de sa vie à Tahiti, elle est devenue la plus grande gagnante de la loterie depuis sa création. De quoi rendre le paradis encore bien plus agréable…

La jeune femme - qui a voulu rester anonyme - a raconté avoir vu son grand-père jouer toute sa vie, en lui assurant qu'elle gagnerait un jour. “Je disais souvent à mon papy que le jour où je jouerai à mon tour, la chance me sourirait.” Une fois le tirage annoncé, la gagnante a expliqué s'être pincé régulièrement pour s'assurer que sa chance était bien réelle. “Je changeais souvent le ticket d'endroit, d'abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… Finalement, j'ai eu peur d'oublier où je l'avais mis”, a-t-elle raconté à propos du précieux reçu gagnant. Interrogée sur ce qu'elle comptait faire de ses gains, la nouvelle multimilliardaire a assuré : “Je ne changerai pas. Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds.”

Son premier projet est de voyager. Elle souhaite notamment faire profiter ses proches avec générosité. “J'ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment de découvrir la neige que je n'ai jamais vue”.

Dans le même temps, le tunnel de centre-ville, juste en face de la marina, se refait une beauté grâce au talent de jeunes artistes grapheurs pendant 12 jours consécutifs.

Le thème défini par la mairie de Papeete était « Papeete d’hier et d’aujourd’hui » auquel les artistes ont répondu par un thème « Iaorana e Maeva » (bonjour et bienvenue).

Cette œuvre monumentale décrit l’évolution de la ville de Papeete. La fresque met en scène un garçon et une fille qui, à l’entrée de la ville, s’offrent une couronne de fleurs pour leur arrivée sur le mur du tunnel côté montagne, puis un collier de coquillages à leur départ sur le mur du tunnel côté mer.

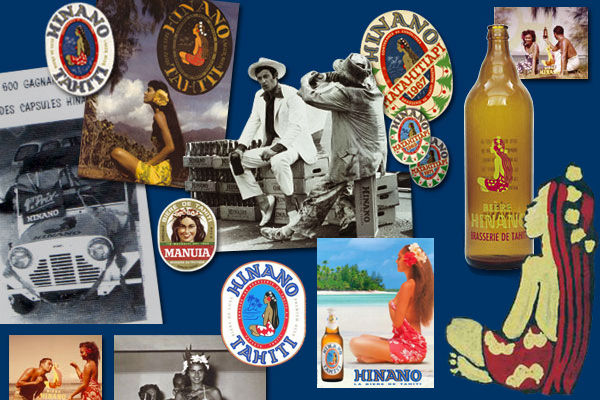

S’il est bien une autre passion de la Polynésie, élevée en véritable institution, c’est la bière Hinano et la saga qui va avec.

Car quand on arrive en Polynésie et qu’on y vit, il est impossible d’échapper à l’hégémonique emprise de la société Hinano. Ce nom est partout et sponsorise chaque enseigne ou presque, à grands renforts de supports publicitaires, de tentures de magasins, d’objets dérivés en tous genres.

Tee-shirts, shorts, robes, casquettes, sandales, serviettes-éponges, paréos inondent les magasins, siglés du logo de la célèbre vahiné reconnaissable entre mille, représentant la marque et symbolisant le territoire.

A tel point qu’on se sait plus très bien quelle est la vocation première de cette marque qui est tout de même la première entreprise agroalimentaire de Polynésie, qui emploie plus de 1000 salariés et qui compte plus de 14 milliards de francs pacifiques de chiffre d’affaires (117,3 millions d’euros).

Véritable institution de la vie polynésienne, la Brasserie de Tahiti - qui commercialise entre autres la bière Hinano - pointe au 5ème rang des plus grosses entreprises du fenua.

Elle est devancée par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, puis la compagnie d’électricité EDT, la compagnie de téléphonie Vini et la Pacific Petroleum.

Le nom d’origine Hinano désigne la fleur du pandanus, l’arbre endémique de la Polynésie aux racines nombreuses et enchevêtrées, dont le feuillage sert notamment à confectionner les toits végétaux des maisons traditionnelles.

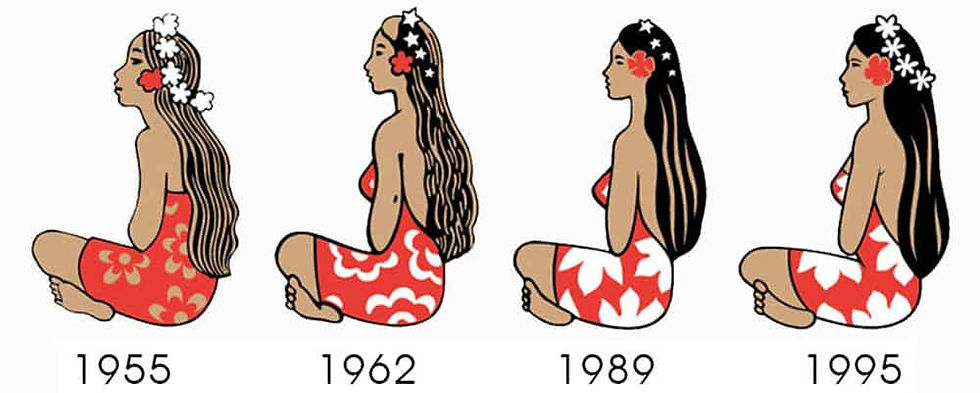

Si la Brasserie de Tahiti date de 1915, la marque Hinano est plus récente et ne date « que » de 1955.

La vahiné qui incarne la marque a subi quelques liftings en 60 ans, tout en conservant son paréo rouge, sa fleur d’hibiscus sur l’oreille et ses fleurs de tiare dans les cheveux.

Et comme toute vedette, elle est copiée, déformée par divers artistes, comme peut l’être la Joconde de Vinci ou la Jeune fille à la Perle de Vermeer.

Le plus emblématique est l’artiste local Grégoire Le Bacon qui, à l’instar de Botero ou de Mayol, représente une vahiné plus conforme à celles que l’on croise dans les rues…

Les « miss Tahiti » restent l’exception dans ce pays touché par l’obésité, le diabète, les insuffisances cardiaques à cause d’une malbouffe largement importée des Etats-Unis.

Mais l’ingurgitation forcenée - et c’est peu dire tant elle coule à flot, surtout le week-end - de bière Hinano n’explique pas complètement le chiffre d’affaires de l’entreprise. D’autres produits à base de sodas sucrés sont pour beaucoup dans la bonne santé du vendeur et la mauvaise du consommateur.

La Brasserie de Tahiti propose aujourd’hui un très large choix de produits avec une vingtaine de marques de boissons gazeuses, d’eaux, de jus de fruits et d’alcool et elle dispose des licences de production des marques Coca-Cola, Schweppes, Orangina, Fanta, Heineken…

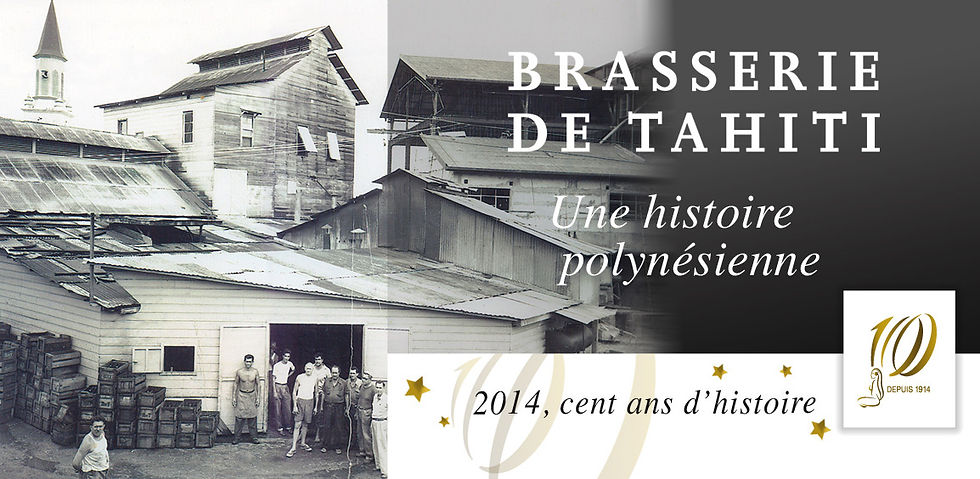

Un peu d’histoire sur cette saga familiale dont le siège social est implanté au cœur historique de Papeete, face à la cathédrale, au kilomètre zéro de l’ile de Tahiti.

La Brasserie de Tahiti a été créée en 1914 avec le lancement de la première bière produite de façon industrielle, l’Aorai.

L’année 1948 voit la construction d’une nouvelle brasserie .

Le nouveau siège social, est quant à lui inauguré en 2002.

En 2014, la célébration du centenaire de la Brasserie de Tahiti viendra parachever cette grande réussite polynésienne.

Papeete est une ville qui accueille les graffeurs du monde entier pour un festival de Street Art à la renommée internationale. Les murs des grands immeubles du centre-ville sont parés d’œuvres gigantesques. Nous en avions d’ailleurs fait un reportage spécial de notre blog dans le numéro 22.

Mais il ne suffit de se promener le nez en l’air. On peut aussi marcher le regard à nos pieds et découvrir dans les dallages de pierre blonde sur les promenades de bord de mer des incrustations de fossiles d’animaux terrestres ou marins.

Il y en a partout, au point de penser que les tahitiens ont vu rouge et qu’ils sont devenus à propos de fossiles, complètement marteaux. Ils sont à bonne école et ici l’école cause.

Papeete s’embellit peu à peu. Ici, les grands immeubles n’ont pas leur place et ne défigurent pas le paysage. Seuls les docks avec leurs grues, leurs containers empilés, leurs cargos à quai font une tâche industrielle dans le panorama depuis la marina en direction de l’île de Moorea.

Dans le secteur de la Présidence, des ministères, de l’Assemblée nationale et du Haut-Commissariat de la République Française, les allées sont larges et arborées, les abords sont entretenus et des parcs forment un véritable poumon vert au cœur de la ville.

C’est le cas du jardin et du bassin de la Reine, implantés dans l’emprise de l’Assemblée nationale qui jouxte le Haut-Commissariat et la Présidence, à proximité d’un autre lieu de verdure, le parc Bougainville.

La rivière Vaia’ete coulait autrefois au milieu d’une terre marécageuse. Le bassin est le point de résurgence de la rivière qui serpente dans le parc avant de disparaitre sous la terre et revenir à la lumière dans le parc Bougainville, du nom du premier explorateur français à découvrir Tahiti.

La Reine Pōmare IV, qui ne buvait que du lait de coco ou l’eau de cette source, se baignait chaque matin dans le bassin naturel qui entoure la source.

Elle restait longtemps plongée dans une sorte de vasque que l'on avait creusé dans le basalte, ou elle y faisait ses ablutions.

Les serviteurs répandaient à son intention du monoï et le bain matinal se prolongeait d’ordinaire en causeries nonchalantes avec les filles de la cour jusqu’à l’heure du repas de midi.

Les colons français s’installèrent au milieu du XIXème siècle, viabilisant le terrain et y construisant la maison du gouverneur - en préfabriqué conçu et transporté depuis la France, de 18 mètres de long pour 17 mètres de profondeur - et des casernes pour affirmer leur pouvoir.

La reine tahitienne Pomare IV y fit construire son propre palais en pierre de corail, mais le chantier fut si long qu’elle n’y vécut jamais.

Seul son fils Pomare V l’habitat jusqu’à sa mort en 1891.

A voir sa tenue, très protocolaire selon le dress-code du second empire, on comprend que les traditions polynésiennes avaient disparu au profit de la culture européenne.

C’est aussi l’occasion de citer ma contrepètrie favorite en remarquant que le roi pouvait se vanter de dire :« j’ai des rebords à mes épaulettes ».

Pomare IV est la dernière reine de Polynésie. Elle a abdiqué son pouvoir au protectorat français en 1842.

Voilà pour ce tour d’horizon de notre retour sur terre à Papeete après trois mois de mouillage dans le lagon.

Nos amis voileux s’en vont les uns après les autres vers les Tuamotu ou les Iles sous le Vent, après avoir, comme nous, procédé à quelques réparations.

Ce sera bientôt à notre tour de partir, à la fin du mois…

Commentaires