50 – Histoire du Heiva

- Jo et Jo

- 11 août 2021

- 15 min de lecture

Nous avons amarré Jo&Jo à notre place habituelle à la marina de Papeete.

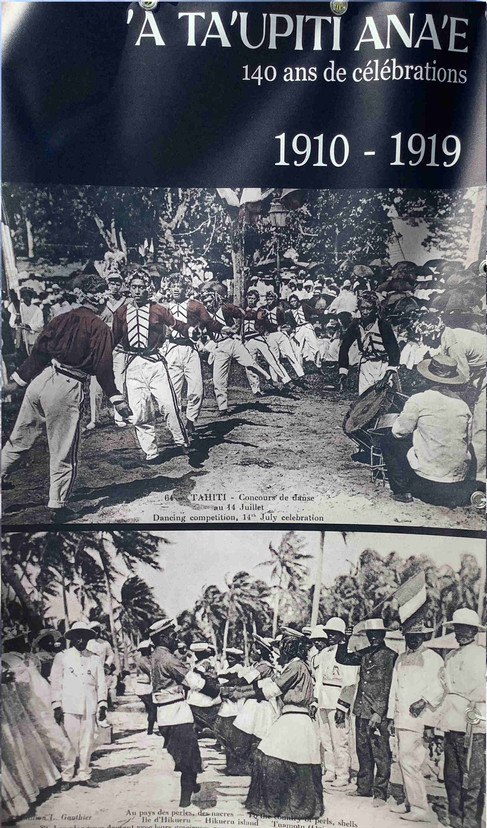

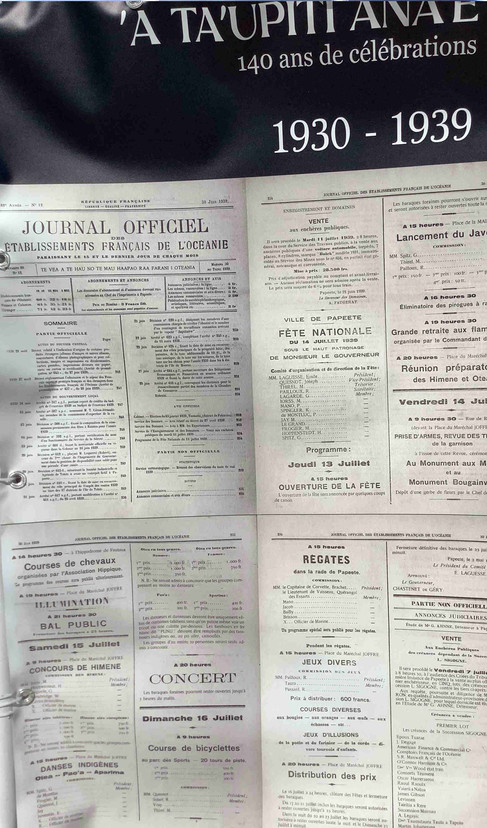

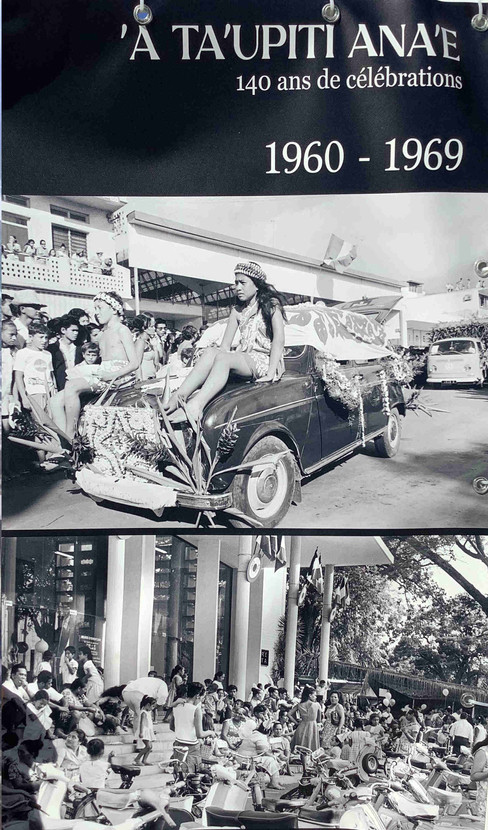

Sur la place nouvellement inaugurée se dressent des poteaux supportant des kakémonos.

Des photos retraçent des décennies de fêtes, de sports, de danses ou de défilés dans le cadre de la grande fête annuelle du Heiva.

Qui pense Tahiti pense immanquablement aux vahinés, au tamouré, aux costumes végétaux, au yukulélé, mais cette carte postale ou image d’Epinal est très réductrice de la richesse et de la diversité des activités culturelles et sportives qui font l’ADN de la Polynésie.

Bien qu’abordé succinctement dans les précédents blogs, le présent numéro est l’occasion d’approfondir l’origine du Heiva de ses origines à nos jours et de comprendre cet enracinement profond des coutumes ancestrales dans le cœur de chaque polynésien.

Cette exposition de plein air est un voyage mémoriel en forme de rétrospective de 150 photos qui permet de comprendre les évolutions et l’esprit de ces fêtes, en cette année de célébration des 140 ans d’existence du Heiva.

Les clichés, capturés par une quinzaine de photographes permettent de retrouver, décennie après décennie, des constantes dans ces célébrations : la nature, la ferveur du côté des participants et du public, la joie, l’effort ou la concentration des danseurs et sportifs, le lien sans cesse retissé d’un peuple avec sa culture.

Cette exposition gratuite sur le font de mer est l’occasion de découvrir les défilés de chars ou de danseurs qui ont un temps marqué le tiruai, ou certains sports qui ne sont plus mis à l’honneur aujourd’hui, comme les courses de baleinières.

En voici un court aperçu ci-après, avec une image par décennie. Il est amusant de voir les effets de la colonisation avec des tenues « à l’européenne » les premières années, s’émancipant peu à peu de cette tutelle pour revisiter et interpréter les origines de ce peuple autrefois si proche de la nature.

Depuis le premier « Tiurai », organisé autour du 14 juillet 1881 et la dernière édition en date de la compétition du Heiva présentée en juillet 2019 dans l’exposition, presque tout a changé dans ces festivités et s’est peu à peu professionnalisé au travers des écoles de danse.

Voici un peu d’Histoire pour mieux en comprendre l’évolution…

A partir de la christianisation des archipels par la Société missionnaire de Londres au début du XIXe siècle, deux interdits contre les « chansons, jeux ou divertissements lascifs » furent édictés par le roi Pomare II en 1819 et la reine Pomare IV en 1842, date du protectorat français.

Les missionnaires considéraient les danses traditionnelles polynésiennes comme sataniques et obscènes.

Le code Pomare de 1820 imposait de ne plus danser ou chanter pour cause d’indécence et de débauches.

Pourtant, le bal polynésien ou « à la polynésienne » existait déjà bien avant, durant la période de règne de la reine Pomare IV.

Les amateurs de reconstitution de danses anciennes que nous sommes - de la même période du XIXème siècle - retrouvent les codes et usages de ces bals de la belle société qui irriguaient les festivités de toutes les cours d’Europe jusqu’aux confins de la planète.

En témoigne le récit d’un européen ayant connu le Papeete d’antan au début du XIXème siècle, relaté dans le Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes :

« J’y ai fait mon devoir consciencieusement et je m’en ressens. En France, on ne danse pas tous les jours avec des reines. Pomaré IV était au bal avec sa fille, la reine de Bora Bora, et la reine de Raiatea… Elles dansent parfaitement. Elles sont un peu lourdes. Il ne faut pas s’en étonner, une d’elles pèse autant que deux hommes européens. Mais aussi, on a l’avantage de pirouetter avec un élan irrésistible. Le tout est de les mettre en mouvement… Le confortable ne laissait rien à désirer. Près du salon se trouvait servie une table couverte de gâteaux, de rafraîchissements. On y conduisait les dames après chaque danse, on les servait et après on retournait soigner la bête ».

Avec la mise en place du protectorat en 1842 par l’amiral Dupetit-Thouars, c'est la fête nationale française qui est célébrée à diverses dates et sous différentes appellations : la fête du Roi Louis-Philippe, puis celle de la proclamation de la Seconde République ou encore de la fête de l'Empereur Napoléon III.

En 1847, le gouvernement français assouplit le cadre des festivités, tolère les démonstrations et manifestations culturelles et n’autorise la pratique de la danse que dans certains lieux, le mardi et jeudi uniquement. Mais deux ans plus tard, en 1849, la danse ‘upa’upa - version ancienne du Ori Tahiti devenue plus tard le Tamouré - est totalement interdite.

A la chute de Napoléon III, les fêtes sont interrompues. Le commissaire de la République décide en 1877 d'organiser une nouvelle fête : celle du protectorat français.

Mais les danses traditionnelles ont survécu dans la culture populaire et dans un cadre privé.

La célébration à partir de 1880 de la Fête nationale française du 14 juillet permit le retour de festivités traditionnelles en Polynésie en 1881 et leur maintien sous le nom de fêtes du Tiurai, ou fêtes de juillet.

A Tahiti, on assiste aux premières célébrations du Tiurai qui permet alors d’associer les Polynésiens aux réjouissances.

Cependant, la manifestation comprend uniquement des défilés militaires, des retraites aux flambeaux, une fête foraine avec des jeux et des régates et une fête folklorique avec des himene - le chant traditionnel - et des danses.

Il faut attendre 1956 pour que Madeleine Moua, alors institutrice puis directrice d’école, révolutionne l’image du Tiurai en posant les bases du ‘Ori Tahiti - la danse tahitienne - avec sa troupe dénommée Heiva.

Ce nom deviendra par la suite celui de l’événement tout entier.

Madeleine Teroroheiarii MOUA, née en 1899, est la descendante d'une famille royale tahitienne. Son deuxième prénom signifie "reine à la tête couronnée", comme si elle avait été prédestinée à ce destin de grande figure de la culture polynésienne.

Une rue de Papeete porte son nom et un timbre à son effigie a été édité récemment.

Les costumes, les chorégraphies, les techniques, la nudité du corps, tout est alors repensé.

La création de l’aéroport de Faa’a en 1961, entrainant la mondialisation et le développement du tourisme.

Cela permet alors aux troupes de danser plus régulièrement et de se produire sur des scènes internationales et de faire connaître cette danse et tout le décorum associé.

A l’occasion du IVème Festival des Arts du Pacifique Sud qui a lieu à Tahiti en 1985, le Tiurai perd son nom d’origine pour souligner l’accession du territoire à l’autonomie l’année précédente.

Il est rebaptisé Heiva i Tahiti.

A travers l'histoire du Heiva, c'est donc aussi l'évolution de la société qui s'est écrit.

Il est devenu l’événement incontournable de la vie du polynésien.

Chacun y a participé à sa manière au moins une fois dans sa vie, que ce soit en chantant, dansant, jouant de la musique, en lancer de javelot, courses à pied ou en va’a - pirogue à balancier - ou épreuves de force, de montée au cocotier ou de marche sur les braises.

La cérémonie du Unu ti - la marche sur le feu - ouvre traditionnellement les festivités du Heiva.

Autrefois, elle servait à la fois à faire cuire des aliments dans une fosse géante pour parer les éventuelles disettes.

Elle permettait également d’observer le pouvoir des prêtres capables de marcher sur des pierres chauffées à 2000 degrés.

On vérifiait ainsi leur mana, leur connexion avec les Dieux.

De nos jours, tout le monde a accès à cette pratique, y compris quelques touristes, sans doute adeptes de yoga ou autre technique de déconnexion.

Quand on ressent comme nous la chaleur du sable noir volcanique chauffée au soleil sur certaines plages, on imagine mal ce que doit représenter la traversée de ces pierres de lave.

Allumé tôt le matin, le four est à la bonne température à 18h00, heure de la cérémonie.

Mais le Heiva, ce ne sont pas que les chants et les danses, même si ces derniers occupent désormais l’essentiel des festivités.

Il y a le concours de coprah, qui consiste à extraire le plus vite possible 100 noix de cocos coupées en deux.

Cela commence par la fente d’un seul et énergique coup de hache pour couper la noix de coco avec sa bourre en deux parties, puis de s’assoir et de décortiquer les noix pour en extraire l’amande avec un outil recourbé spécialement conçu pour ce travail.

Le meilleur extracteur de l’amande de la noix de coco y arrive en moins de 15 minutes, soit une demi-noix toutes les 4 secondes et demie.

Il y a également la très populaire et très prisée course de porteurs de fruits.

Elle a lieu dans les jardins de Paofai, en plein cœur de Papeete et se déroule en plusieurs catégories d’âges, avec des poids différents à porter pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilos.

Les coureurs doivent parcourir entre 800 mètres et 1500 mètres selon leur catégorie.

La coutume veut que 3 fruits différents soient attachés de manière traditionnelle aux deux extrémités d’un tronc de cocotier par le coureur lui-même et qu’ils soient portés sur l’épaule.

Outre la performance des athlètes, une notation intervient également sur l’esthétique et l’agencement des fruits sur le bât à porter, certains étant agrémentés de fleurs de tiare ou d’hibiscus.

Les coureurs, hommes ou femmes, concourent pieds nus en tenue traditionnelle, généralement en paréo.

Variante de ce Heiva de juillet, la ville de Punaauia organise fin juin la course des porteurs d’oranges, fruit roi de cette localité au sud de Papeete.

L’histoire de la cueillette des oranges a commencé avec l’arrivée des premiers plants d’oranger qui auraient été importés par le Capitaine Cook en 1767.

Les polynésiens craquèrent pour ce fruit juteux, et en développèrent le commerce dès le XIXème siècle avec l’exportation des agrumes vers la Californie. Attaqués par un virus à la fin des années 1800, les plants d’oranger des plaines et des vallées disparurent totalement de l’île de Tahiti. Seuls des orangers sauvages poussant dans des zones difficiles d’accès, comme sur les plateaux situés au-dessus de la vallée de Punaauia ont survécu.

Aujourd’hui, les porteurs d’oranges constatent que les orangers sont de plus en plus faibles, et qu’il faut aller toujours plus profond dans le cirque pour trouver des arbres remplis d’agrumes.

Après la montée d’une crète rocheuse, les porteurs arrivent au plateau de Rata à 804 mètres d’altitude où les oranges abondent.

La descente est très difficile. Après avoir rassemblé les oranges dans des filets tressés en fibres naturelles appelés glanes, les porteurs placent en équilibre sur le haut de l’épaule le bambou, chargé à ses extrémités d’autant de glanes que l’on se sent capable de porter.

Puis commence la longue, éprouvante et dangereuse descente. Le regard fixé au sol, les porteurs ne quittent pas des yeux leurs pieds et ce sentier de terre où des marches ont été taillées à coup de barres à mine pour faciliter la descente.

Sous leurs sandales en plastique, les petits graviers roulent et dégringolent plusieurs centaines de mètres plus bas. Un faux pas, c’est l’accident qui peut être mortel. Un pied mal positionné, une glissade sur les feuilles mouillées et c’est la chute dans le ravin.

Ce ne sont pas quelques kilos, mais 4 à 6 tonnes d’oranges qui sont, chaque année, descendues à dos d’hommes des plateaux du pays des orangers.

En moyenne, chaque porteur descend entre 20 et 40 kilos d’oranges. Mais, certains arrivent à porter 80 kilos d’agrumes… Le record absolu est une charge de 95,86 kilos.

Autour de cette cueillette annuelle des oranges, c’est l’occasion d’une grande fête et de concours dans la commune de Punaauia.

Traditionnellement, les porteurs se couvrent d’un paréo et d’une couronne de fleurs.

Dans le genre agilité et performance, il y aussi l’escalade d’un cocotier les pieds nus, les jambes étant simplement entravées au niveau des chevilles pour offrir une surface d’accroche lors de la projection du grimpeur jusqu’à une marque rouge délimitant la hauteur à atteindre.

Il est à noter l’agilité de ces hommes à monter si vite sur un tronc rugueux avec la vitesse d’un primate. Là encore, ces coutumes ancestrales font écho à la nature disponible sur place.

Autre sport qui s’apparente à la force basque ou aux Highland Games en Ecosse : le lever de pierre. Il s’agit de lever une lourde pierre et la porter quelques secondes sur son épaule.

Certaines peuvent atteindre les 200 kilos.

Un sport également traditionnel que nous avons pu pratiquer sur l’île de Huahine sans réel succès : le lancer de javelot. Une noix de coco est plantée sur une perche et dressée à 7, 5 mètres de hauteur.

Les compétiteurs, placés à 22 mètres, lancent alors un javelot rustique fait d’un bout de bois avec une pointe d’acier à son extrémité et doivent le planter le plus haut possible sur la noix de coco.

On assiste alors à une volée de javelots. Les hommes se doivent de porter la tenue traditionnelle, à savoir un pagne, le torse nu, une couronne de feuilles ou de fleurs et avoir les pieds nus.

La tradition de navigateurs de la Polynésie n’est pas en reste avec la course de pirogues à balancier, ou va’a. Elle se pratique dans tous les formats d’embarcations, à la manière des canoés en compétition, en formule individuelle, à deux, à quatre, à six.

Beaucoup de courses ont lieu dans le lagon de Tahiti mais l’épreuve reine reste la traversée en solitaire de Tahiti à Moorea - le super Aito - entre les deux îles battues par la houle et le vent.

Concernant les danses, il est à remarquer leur évolution et voir comment elles sont devenues un élément fondamental et incontournable de la fête.

Si, à une époque, les danseuses étaient couvertes de la tête aux pieds avec la fameuse « robe mission » héritée des missionnaires, qui les couvraient jusqu’aux pieds, les tissus se sont faits plus légers et plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, les costumes sont bien plus osés qu'autrefois.

Le paréo en cotonnade a remplacé celui en tapa fait de fibres végétales assouplies par martelage. Le more - ces longues fibres blanches en écorce d’hibiscus - s’est imposé comme incontournable parure des danseuses, tout comme le « titi coco », ce soutien-gorge en deux demi-noix de coco polies et vernies.

Et c’est aussi en réalisant son costume que l’on s’approprie sa culture, que l’on renoue avec la tradition et les méthodes ancestrales, tout en racontant une histoire.

Pour la danse et le chant, le Heiva est un temps de partage, une rencontre entre un chef de troupe et l’auteur d’une chorégraphie souvent tirée de légendes.

C’est la rencontre des corps mais aussi celle de la culture et du mouvement.

Les thèmes récurrents portent sur la complémentarité des êtres et des éléments, la symbiose de l’homme et de la femme, du terrestre et du spirituel, du soleil et de la pluie qui forment la vie, perçue comme un don des dieux aux hommes, un cadeau qui enjolive le quotidien mais rappelle également à quel point il est important de préserver la nature et l’ordre des choses.

De belles leçons de philosophie jouées avec poésie et inspiration.

Le Heiva nait dans les tréfonds de chaque polynésien et trouve son aboutissement lors des 15 premiers jours de juillet. Il est tout autant le résultat et le sentiment d’accomplissement qu’il inspire à la date de sa présentation que sa préparation qui demande cinq mois de travail.

Aux dires des intéressés, la ferveur, l’appréhension suivie d’un sentiment de plénitude indescriptible marquent la consécration de ce travail.

Quelle que soit la catégorie, le Heiva demande une préparation intensive : 3 heures de danse par jour, quatre à six jours par semaine, et si tout l’intérêt réside dans le plaisir de danser, le Heiva est aujourd’hui devenu une véritable compétition.

Que l’on cherche à accéder au podium ou à passer du statut d’amateur à celui de professionnel, il est d’abord question de se dépasser soi-même et de viser l’excellence afin de fournir un spectacle de qualité. Et bien sûr faire en sorte que le spectateur ne voit que le résultat et que le danseur en oublie la préparation.

Le Heiva est donc un retour aux sources, une forme d’introspection, un moyen de se rapprocher de soi et de la nature.

Aussi Madeleine Moua, celle par qui tout le Heiva moderne a été créé, disait : « Je crois fermement que la danse est née de là, de ce battement des vagues, du bruit des vents. Le rythme de la nature n’est-il pas le plus vrai ? ».

Au-delà du Heiva principal qui a lieu en juillet à Papeete et qui draine les troupes de danse de toute la Polynésie, avec un « Heiva des écoles de danse » mi-juin suivi du Heiva professionnel, il existe de nombreuses répliques plus authentiques peut-être dans les diverses îles des archipels.

Pas de concours de danses, de chorégraphies originales ou de costumes spécifiquement créés pour le spectacle mais des « classiques » dansés par la population afin de faire la fête.

En plus d’être un événement culturel incontournable, le Heiva est un facteur de cohésion sociale. Les répétitions, la préparation, fédèrent les quartiers populaires dont sont issus de nombreux danseurs et danseuses.

Ces exhibitions ont lieu généralement en plein air, pieds nus, à même le sol.

Le Heiva reste avant tout dans l’esprit des polynésiens et des touristes le concours de danses et de chants.

Bien que ce soit avant tout un projet artistique, le spectacle doit respecter des critères bien précis, car tout est parfaitement codifié.

La troupe doit présenter 60 à 200 danseurs dans un spectacle de 50 minutes.

Ensuite, chaque histoire doit être originale autour de légendes, de personnages historiques, avec des références solides.

Chaque tableau est ensuite déclamé en tahitien par un orateur, dans la plus grande tradition théâtrale.

Chaque danseur et danseuse doit présenter un grand costume souvent porté en début de spectacle et marqué par sa grande jupe en more, fils d'écorce d'hibiscus et sa coiffe. Puis vient un costume entièrement végétal marqué par la couleur verte des feuilles de végétaux qui le composent. Enfin, un costume en tissu, marqué par le paréo de tissu imprimé de motifs polynésiens et parfois de la couronne de fleurs.

Certains types de danse sont obligatoires. Les quatre chorégraphies principales sont :

Le pâ’ô’â qui de déroule fait assis, en cercle ou demi-cercle, pour retranscrire les scènes de la vie quotidienne. Des couples se lèvent successivement pour danser à l’intérieur du cercle, les autres danseurs, accroupis, tapent des mains en cadence.

Le hivinau qui est dansé en deux cercles concentriques, mais debout. La danse est accompagnée d’un soliste vocal masculin auquel répondent les danseuses et les danseurs.

Ces deux danses en cercles sont utilisées pour représenter l’accouplement, la sensualité.

Le ‘ôte’a est une danse de groupe d’origine guerrière, rythmée par des percussions, sans doute la plus célèbre. Les danseurs et danseuses sont disposés en colonnes et alignements étudiés. Elle se caractérise avec les ciseaux de jambes des danseurs et « l’essoreuse » des hanches de vahinés.

Le ‘aparima est une danse plus lente et plus gracieuse, qui consiste à mimer le texte pour le faire comprendre au public. Aparima peut se traduire par « mimer avec les mains ». La danse est accompagnée de guitare et de yukulélé.

La survivance de la culture marquisienne et maori ont conduit à la réintégration du haka, exclusivement masculin et guerrier, démonstration de force bien connue des amateurs de rugby lors des confrontations avec les All Blacks de Nouvelle-Zélande.

Les hommes, plutôt musclés et très tatoués, portent des pagnes de feuillage et des colliers de dents de cochon ou de cachalot et scandent des ros gutturaux au son des percussions.

Elle ne constitue pas pour autant le piler de la danse polynésienne.

Toutes ces variantes de danses tahitiennes, appelée localement « Ori Tahiti » sont connues en métropole sous le nom de tamure ou tamouré.

Le nom de cette danse a une histoire qui remonte à la fin de la seconde guerre mondiale.

Un vétéran du bataillon du pacifique, Louis Martin, écrivit une chanson très populaire reprenant les rythmes traditionnels et utilisant le mot « Tamure » comme un refrain.

Le tamure est à l'origine un poisson de la famille des becs de cane présent dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Cette chanson lui valut le surnom « Tamure Martin », nom que les « Popa'a » - les blancs de Polynésie - utiliseront pour décrire le "Ori Tahiti".

Sur le plan de la danse, le tamouré est un duo où l'homme bat des cuisses dans un mouvement de ciseau, et où la femme roule des hanches.

Le mouvement des jambes du danseur est appelé paʻoti, qui signifie ciseau en tahitien, et consiste à joindre les talons et fléchir les genoux qui sont ouverts et serrés dans un mouvement alternatif continu.

Le roulement des hanches de la danseuse est dû au mouvement de ses genoux, et ses pieds. Ses épaules sont censées rester immobiles à l'horizontale.

Chaque mouvement des bras et des mains possède une signification symbolique qui accompagne un récit gestuel d'une légende.

La danseuse se déplace relativement peu, et le danseur se déplace généralement autour de sa partenaire qui est le pivot central de la danse.

Cette danse est agréable à regarder mais très difficile à danser, de plus avec le sourire.

De jeunes filles d’origine européenne s’y adonnent de plus en plus, à la condition d’en respecter les codes et notamment une longueur de cheveux arrivant au milieu du dos.

Certains hommes aussi - y compris les plus célèbres - aux dires du chanteur Antoine qui affirme dans sa chanson « Bord à bord à Bora-Bora » : « j’ai vu Tabarly danser le tamure ».

Un air de tamouré célèbre fit la fortune d’un auteur compositeur de Tahiti - Yves Roche - qui écrivit des centaines de chansons et dont le succès le plus célèbre se nomme « vini vini » (oiseau en tahitien).

Nous avons retrouvé cette chanson datant de 1958 et nous l’avons posée sur les images actuelles du Heiva des écoles 2021 dansé pour la première fois par Jessica, notre fille fa’a’amu (en gauche sur la scène dans la vidéo ci-dessous) dont nous avions suivi les répétitions assidues pendant notre croisière aux Marquises.

En révision de tout ce qui a été exposé ci-dessus, on remarque donc que cette danse en costume en tissu à base de paréo imprimé et de couronne de fleurs est lente, gracieuse et féminine et s’exprime avec les mains. Il s’agit donc d’un ‘aparima.

Pour terminer cet article du blog là où il a commencé dans le cœur de Papeete, nous avions surpris en avril une équipe de tournage sur l’esplanade devant le quai où était amarré Jo&Jo.

Le clip vient sortir, à l’initiative du ministère de la Culture qui a souhaité mettre en musique et en images deux chansons phares qui ont bercé des générations de tahitiens : Tahiti Ti’a Mai et Porinetia.

Il passe en boucle sur les chaines de télévision locales.

Ce clip fait la part belle aux artistes et aux paysages du fenua.

36 chanteurs et musiciens de plusieurs générations ont participé à l’enregistrement et au tournage, sans compter notre Jo&Jo, figurant furtivement en arrière-plan à 5,26 minutes de ce medley très réussi.

En ces temps de jeux olympiques qui viennent de se terminer à Tokyo en attendant Paris dans 3 ans pour célébrer le centenaire des Jeux de 1924, il était important de souligner ces jeux annuels du triangle polynésien, zone historique du Pacifique partageant une même culture et les mêmes sports et divertissements.

Commentaires