43 - Papeete - mars 2021

- Jo et Jo

- 31 mars 2021

- 16 min de lecture

Nous sommes revenus de notre périple marquisien le 15 mars au matin. Cela a été une aventure extraordinaire dont vous avez pu suivre les détails dans les dernières parutions du blog.

La découverte des Marquises a été riche en rencontres et en émotions. Elle laisse le souvenir d’un pays qui, certes, se transforme doucement, mais qui a su garder son authenticité et son accueil. Cela valait bien un poème en alexandrins acrostiches pour immortaliser ce « Fenua Enata - Terre des hommes ».

Petite déception lors de notre passage dans l’archipel des Tuamotu. Nous n’avons pas pu croiser le chanteur Antoine à l’aller ou au retour à Fakarava, qui est pourtant un de ses lieux de prédilection. En revanche, nous avons eu la surprise de croiser Denis Brogniart au Hawaiki Nui, le plus bel hôtel lodge de Rotoava à Fakarava.

Il venait faire la promotion du Koh-Lanta qui a été tourné en octobre dernier sur l’île de Tahaa et qui vient de commencer sa diffusion en France le 12 mars et il venait aussi en prospection pour une nouvelle saison de l’émission dans les Tuamotu.

Il n’y avait pas grand monde et on a pu facilement l’approcher. Il s’est même fait photographier avec nous. C’est Jessica qui a pris la photo.

On avait un a priori négatif sur le personnage de la part d’un directeur de production publicitaire pour le cinéma de nos connaissances mais il s’est finalement avéré très sympa.

Pour autant, la diffusion de Koh Lanta ne fait pas l’unanimité au fenua.

En effet, les images d’un candidat jetant une machette sur une raie pastenague ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et de nombreuses réactions en Polynésie comme en métropole.

Le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement affirme que le geste du candidat est choquant. Il estime en outre que les producteurs de l'émission auraient dû être prévenus des us et coutumes du fenua. Il y a ici des animaux qui sont sacrés et qui sont protégés.

Le ministre de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu dit avoir insisté sur le fait que ce malheureux épisode n'est pas passé inaperçu et a rappelé que cette variété de raie fait partie de “notre patrimoine commun pour lequel nous devons, tous, le plus grand respect”.

Le présentateur Denis Brognard, est intervenu sur les antennes à propos de cet épisode. “On est dans une émission où les candidats n'ont rien et on leur dit servez-vous du milieu pour continuer à vivre dans cette aventure. On ne fait pas le show, Koh-Lanta c'est montrer ce qu'il se passe.

Et effectivement, la recherche de nourriture ça fait partie de l'émission. Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher, c'était pour manger”.

Alexia Laroche-Joubert, P-DG de la société Adventure Line Production se dit “profondément désolée si ces images ont choqué les Polynésiens et tient à leur présenter toutes ses excuses ».

Le retour dans la capitale de la Polynésie, avec tous ses commerces, est l’occasion de refaire le plein en toutes choses, introuvables ailleurs. Bonne nouvelle, le moteur de 15CV de notre annexe est enfin réparé. Il était en attente de pièces et de réparation au Service Après-Vente de Yamaha depuis fin août !

Le responsable du service nous a même proposé de nous livrer le moteur au pied du bateau, en nous prévenant : « je finis un devis pour Kersauson et j’arrive ».

Bigre ! L’amiral serait-il dans les parages ?

Rien d’étonnant à cela en vérité car ce vieux loup de mer - il a 75 ans - coule (un comble pour un marin) une retraite paisible et heureuse dans les archipels.

Tout le monde connait ce personnage haut en couleur et fort en gueule, navigateur émérite, équipier d’Eric Tabarly à ses débuts, aventurier moderne attaché aux valeurs traditionnelles, sociétaire des Grosses Têtes sur RTL.

Olivier de Kersauson s'est marié à la veille de son 70ème anniversaire avec Sandra, une belle polynésienne rencontrée dans les Tuamotu et avec qui il partage son temps entre l’île de Fakarava aux Tuamotu et sa maison de Punaauia au sud de Papeete.

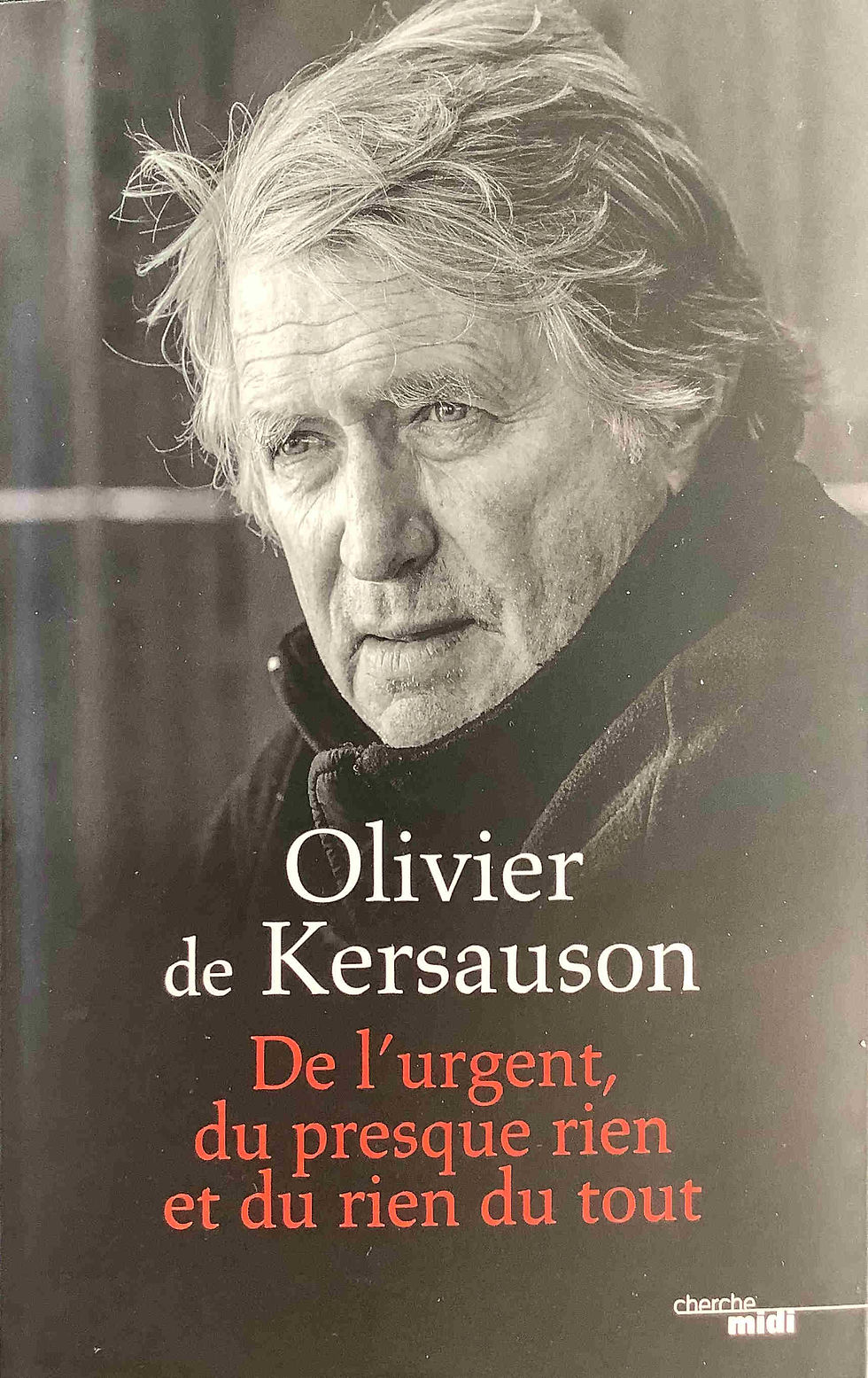

C’est son dernier livre en main - lu l’an dernier sur les conseils de Christiane et Jean-Louis, les parrains de Jo&Jo - que nous partons à sa recherche pour une dédicace personnalisée, au prix de quelques bières car l’homme ne rechigne pas à taquiner la dive bouteille.

Ce livre « De l’urgent, du presque rien et du rien du tout » est une sorte d’abécédaire dans lequel il égrène ses réflexions, ses impressions, ses souvenirs face à chaque lettre de l’alphabet. C’est assez inégal mais reflète bien la philosophie du personnage, tantôt dur et tantôt tendre.

En voici quelques extraits choisis et partagés :

ENVIE : Je n’ai jamais envié personne. C’est débile l’envie. Si on portait tous un insigne avec l’heure de notre mort marquée dessus, on envierait seulement ceux qui ont du temps. Or, les phénomènes de l’envie sont portés sur les biens, la beauté, la grâce et pas sur la seule chose qui compte, à savoir le temps qui reste.

LIBERTE : la liberté, c’est comme l’oxygène. Il y a ceux qui en manquent et ceux qui veulent nous la prendre. Moi, je n’en manque pas et je ne veux la prendre à personne.

NATURE : J’aime la nature parce que j’en connais les symptômes, les signes et les charmes. La nature, lorsqu’on est enfant, a une puissance magique. C’est un monde extraordinaire que l’on découvre en se promenant dans les champs, les prés, le bord de la mer… Tous les mondes où la nature a encore sa place me conviennent parfaitement. D’où mon attachement à la Polynésie.

SE PLAINDRE : La plainte, c’est la perte de temps. C’est une façon d’exister aujourd’hui, bien davantage que l’action, voici qui est pour le moins surprenant. Certains individus n’existent que par la plainte. Moi, j’avais compris que pour changer le monde, il fallait agir. Mais mes contemporains ont compris qu’il s’agissait de se plaindre. Donc non plus agir mais faire agir. Se plaindre, au sens large, c’est revendiquer. Tout le monde revendique aujourd’hui quelque chose : les médecins, les hommes, les femmes, les pharmaciens… Chacun pense qu’il a davantage de droits que de devoirs et cela fait quarante ans que ça dure. C’est à partir de là que je date la bascule.

Autre sujet brûlant s’il en est, trouvé à notre retour : un rapport très fouillé et venant d’être rendu public sur les conséquences des essais nucléaires à Mururoa.

Sur la base de milliers de documents militaires déclassifiés, jusque-là tenus secrets, une enquête effectuée par un chercheur d‘une université américaine et un journaliste, témoignages et simulations à l’appui, ont débouché sur un livre brûlot : « Toxique : Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie ».

L’enquête démontre pour la première fois l’ampleur des retombées radioactives qui ont frappé ce territoire vaste comme l’Europe.

ll dévoile également comment les autorités françaises ont tenté de dissimuler l’impact réel de cette campagne dévastatrice pour la santé des populations civiles et militaires.

Leucémie, lymphome, cancer de la thyroïde, du poumon, du sein, de l’estomac… En Polynésie, l’héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants.

Le strontium a grignoté les os, le césium s’est concentré dans les muscles et dans les organes génitaux, l'iode s’est infiltrée dans la thyroïde.

L’histoire de cette catastrophe sanitaire et environnementale largement méconnue a débuté le 2 juillet 1966.

Ce jour-là, l’armée française procède au tir Aldébaran, le premier des 193 essais tirés pendant trente ans depuis les atolls de Mururoa et Fangataufa, à 15 000 kilomètres de la métropole.

C’est le premier, aussi, d’une série de tests parmi les plus contaminants du programme nucléaire français : les essais à l’air libre.

Entre 1966 et 1974, l’armée a procédé à 46 explosions de ce type avant de poursuivre avec des essais souterrains et sous-marins.

Clin d’œil de l’Histoire, nous sommes amarrés juste en face de la plaque commémorative des essais nucléaires, sur la nouvelle place Jacques Chirac inaugurée fin décembre.

Cette place déborde d’activité depuis son ouverture mi-décembre et est devenue le lieu à la mode pour boire un verre sur le ponton à la tombée du jour.

La Polynésie s’aligne sur la métropole en termes de mesures sanitaires mais avec une très grande souplesse. Les bars et restaurants sont ouverts, le masque n’est porté que pour dire bonjour quand on arrive dans un lieu puis il est aussitôt ôté pour le reste de la soirée.

Il n’y a pas de confinement et nous avons une liberté totale de circuler au sein du pays, mais les frontières restent fermées et suspendues aux motifs impérieux imposés par la métropole.

Un collectif de 425 professionnels du tourisme - avec l’accord des autorités locales - vient d’ailleurs d’écrire solennellement le 23 mars au premier ministre français pour attirer son attention sur le cas particulier de la Polynésie.

Il existe bien un couvre-feu mais il est de 22h00 à 5 heures du matin, donc aucun impact sur la vie sociale car les polynésiens se couchent et se lèvent tôt. Dans le monde des marins aussi, le commandant couche tôt, avec ou sans Calypso…

Bref, nous dégustons un sympathique cocktail coloré au coucher du soleil sur le ponton du restaurant avec une vue imprenable sur Jo&Jo.

Du jeudi au samedi, un orchestre s’installe à l’entrée du restaurant et joue un répertoire international très « piano-bar ». La proximité de notre bateau nous offre ainsi une ambiance musicale agréable et discrète jusqu’à 22 heures.

Il y a aussi le « 3B », le restaurant-brasserie des 3 Brasseurs au centre-ville qui propose, outre un grand choix de bières fabriquées sur place et de délicieuses flammekuches - plat certes non polynésien mais qui accompagne très bien la bière - une animation très appréciée de la population de Papeete chaque fin de semaine.

C’est un peu bruyant mais l’ambiance est là. Ce samedi, nous avons pu apprécier l’orchestre Pepena qui officie régulièrement sur le paquebot Aranui.

Une chanteuse célèbre locale venue avec des amies a même été invitée en guest star à interpréter un succès international.

Ce qui est remarquable, quand on connaît les contraintes et les restrictions de la métropole, c’est de pouvoir diner en terrasse, sans masque, parmi une bonne centaine de consommateurs. Seuls les serveurs et les personnels de sécurité portent un masque, mais c’est avant tout symbolique et pour se conformer aux règles en vigueur, sans réel rapport avec la situation de la pandémie en Polynésie.

La pandémie est enrayée sur le territoire. Au 31 mars, seuls deux nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures et 35 personnes sont toujours considérées comme cas « actifs » sur l’ensemble du territoire.

Aucun nouveau décès n’a été recensé, la dernière victime du coronavirus en Polynésie date du 9 mars. Quatre patients sont toujours hospitalisés en filière Covid, dont deux en service de réanimation.

Du côté de la campagne de vaccination, 23.495 personnes ont reçu leur première dose du vaccin et 7 641 personnes ont reçu un traitement immunitaire complet.

La vaccination bat son plein et elle est ouverte à toute personne le désirant, quel que soit son âge ou son état de santé. Ici, la population n’est pas hostile au vaccin, mais il faut dire que les polynésiens ne sont pas des râleurs et ne passent pas leur temps à se plaindre (voir plus haut la pensée de Kersauson sur le sujet « se plaindre »).

Nous avons pu sans rendez-vous et assez facilement obtenir notre premier vaccin, le Pfizer, la seconde injection étant prévue pour le 15 avril.

Les mesures s’assouplissent et la Présidence vient logiquement dans ce contexte de supprimer la quatorzaine et le suivi sanitaire pour toute personne vaccinée en Polynésie, pour l’entrée ou la sortie du territoire...

Le président de la Polynésie, Edouard Fritch, s’est rendu à Paris le 30 mars pour rencontrer Emmanuel Macron et Jean Castex à ce sujet.

Il a défendu l’ouverture rapide des frontières pour courant avril, sous couvert de mesures sanitaires strictes et eu égard à la situation exceptionnelle de la Polynésie qui est parfaitement maîtrisée. Mais les autres pays ne sont hélas pas aussi vertueux…

Notre séjour aux Marquises pendant la période d’abondance, celle de l’été austral qui va de novembre à avril, saison à la fois plus chaude et plus humide - du moins en principe - nous aura fait vivre dans la profusion de fruits tropicaux à portée de main.

La plupart de ces fruits sont encore peu connus en Europe, réservés à des marchés asiatiques ou des épiceries fines qui vendent à prix d’or ces goûts du bout du monde.

Ici, au contraire, ils sont partout et ne coûtent presque rien.

Mais comme nous sommes toujours l’exotique de quelqu’un, nous donnerions cher parfois depuis notre paradis ultramarin pour déguster une fraise garriguette, une cerise burlat, une pêche de vigne, une nectarine ou une belle grappe de raisin.

Le fruit le plus emblématique est sans nul doute le cocotier. Il est l’arbre fruitier le plus présent en Polynésie et se trouve dans chaque île.

Outre la noix de coco qui offre son jus très désaltérant, son lait fabriqué à partir de la pulpe pressée, ses morceaux de chair blanche craquant sous la dent, il entre dans la fabrication du célèbre monoï.

La culture du coprah - noix de coco séchée au soleil sur de grandes tables de bois - est largement subventionnée pour conserver de l’activité humaine dans les îles où rien d’autre ne pousse.

Autre vedette, l’arbre à pain, avec son fruit, le uru. Ce gros fruit à l’épaisse carapace a longtemps été la base de l’alimentation en Polynésie.

Il se mange soit cuit directement dans le feu, soit coupé en frites, soit en chips, ou plus traditionnellement en une espèce de pâte vigoureusement malaxée et fermentée - la popoï - qui servait autrefois à constituer des réserves qui pouvaient se conserver plusieurs années.

L’arbre à pain a été l’enjeu de la mission de la Bounty et la cause de la célèbre mutinerie, les arbres à pain recueillis devant servir à alimenter les colonies d’esclaves aux Antilles à peu de frais.

Vient ensuite le manguier. Il y a des mangues partout aux Marquises, certaines sauvages, d’autres greffées, poussant en grappes très lourdes. Ce fruit si cher en métropole est ici le plus commun qui soit et sert à nourrir les cochons.

Le goût est exceptionnel et on ne peut que s’étonner qu’il ne soit pas plus exploité en jus, en confitures, en compotes.

Nous en avons mangé tous les jours, ramassés de nos mains ou offerts par les habitants trop heureux de nous faire plaisir à si bon compte.

Les bananiers font également partie du décor et on en trouve partout, le bord des routes, dans les jardins, en montagne.

Là encore, ils sont offerts de bon cœur, par régimes entiers et la difficulté pour nous est que les bananes arrivent toutes à maturité en même temps. Alors nous les mangeons nature pour les premières et flambées au rhum pour les dernières.

Nous n’aurons jamais mangé autant de bananes de notre vie, ni autant de fruits en général.

Les polynésiens font sécher les bananes, qui perdent ainsi 90% de leur volume mais concentrent leur goût dans une tige grosse comme une gousse de vanille et débordant d’énergie, de sucre et de magnésium. Un délice totalement naturel.

Les bananiers se divisent en deux groupes : les bananes proprement dites mei'a (banane sucrée) ou fei (banane plantain).

On les distingue en regardant le sens des bananes sur le régime. Si les bananes sont vers le haut, ce sont des bananes normales et si elles sont vers le bas, ce sont des bananes plantain que l’on reconnaît aussi grâce à leur couleur jaune-oranger. Les bananes plantain doivent être cuites avant d’être consommées au risque d’intoxication, mais les deux variétés sont très appréciées par les polynésiens surtout lorsqu’elles sont cuites au four tahitien.

Le fruit qu’on ne peut pas rater aux Marquises est le pamplemousse. Il est énorme et certains spécimens peuvent dépasser le kilogramme.

La peau est très épaisse mais les quartiers à l’intérieur regorgent de jus sucré. Les pamplemousses auront été nos compagnons de route lors de nos randonnées où ils s’offraient à nous au bord des pistes pour nous désaltérer.

Ils auront aussi accompagné nos petits déjeuners, nous apportant le plein de vitamines pour la journée.

On en peut oublier le fameux citron vert des Marquises. C’est l’or vert de l’archipel. Il y en a partout. Il passe pour être l’un des meilleurs du monde et il accompagne idéalement le rhum local pour des ti’punch qui n’ont rien à envier à leurs cousins martiniquais…

Les citrons partent par containers entiers via l’Aranui ou la goélette vers Tahiti et les Tuamotu.

Ils entrent aussi dans la composition de jus, de confitures, de citrons confits, de crème de citron, de sauces aux citrons, comme en fabriquent nos amis Jaad et Lourdes à Nuku Hiva.

Moins répandues que les pamplemousses et les citrons dans la famille des agrumes, les oranges sont également présentes aux Marquises.

Mais loin de celles au goût très sucré de Floride, elles sont relativement amères et donnent peu de jus.

Nous les avons consommées en les mélangeant avec du jus de pamplemousse et en y ajoutant un peu de sucre.

Cela reste à nos yeux une production assez marginale sur le territoire.

Le fruit exotique par excellence est bien la carambole. En forme d’étoile si on la coupe, elle sert souvent de décoration pour les plats et les cocktails mais son goût à la fois frais et acide est très intéressant et désaltérant.

Il n’est pas conseillé d’en consommer beaucoup car elle contient une toxine (acide oxalique) pouvant affecter les reins si on l’assimile en grande quantité, mais elle reste une de nos gourmandises préférées quand on a la chance d’en trouver.

La papaye pousse en grappes directement le long du tronc souvent assez fin.

Les papayers restent en général de petits arbres et on en trouve beaucoup dans les jardins près des habitations.

La chair orangée est très goûteuse, surtout coupée en petits cubes arrosés de citron vert. Les petits grains noirs à l’intérieur font penser à du caviar, pour l’aspect, pas le goût…

Il a fallu venir en Polynésie pour comprendre enfin que la pa-paille ne se ramassait pas avec une fou-fourche.

La grenade fait aussi partie de la panoplie de fruits que nous avons rencontrés lors de nos balades.

Ses gros grains rouges donnent un jus qui n’a qu’un lointain rapport avec la grenadine de notre enfance.

Nous n’en avons pas mangé, sans doute de peur qu’elle ne se dégoupille par inadvertance et fasse exploser ses goûts dans la bouche…

Le corossol est un fruit qui, comme pour la papaye, s’accroche directement sur le tronc.

Sa peau est hérissée de picots et sa taille peut être assez remarquable, mesurant jusqu'à 25 cm de long et pesant entre 1 et 3 kg. Son aspect extérieur est d'un vert sombre du fait de son écorce piquée d'épines et sa chair est blanche et pulpeuse avec des graines noires indigestes.

Il a un goût à la fois sucré et acidulé. Son goût évoque pour certains celui des chewing-gums Malabar. Sa texture filandreuse rappelle quant à elle celle de la rhubarbe.

Le noni, ou nono en tahitien contient des vitamines naturelles, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes, des alcaloïdes et des stérols végétaux. Non comestible - le fruit mûr dont on extrait le jus à l’odeur d’un vieux fromage - il est très utilisé en médecine traditionnelle, principalement pour le traitement des blessures, des plaies et de l’inflammation, mais aussi l’hypertension, les rhumatismes, l’arthrite…

La passiflore fut découverte lors de la conquête du Mexique. Son nom - fruit de la passion - fut attribué par les missionnaires jésuites au XVème siècle qui voyaient dans son pistil, les dessins de sa corolle et diverses pièces florales l’image d’une couronne d’épine, du marteau et des clous de la crucifixion, instruments de la passion du Christ.L’intérieur du fruit est entièrement comestible, y compris les graines.

La chair, légèrement gélatineuse, a une saveur douce mais acidulée. Il est consommé nature « à la coque », mais il est délicieux en salades de fruits, en mousses, en sorbet, en sauces sucrées ou salées.

Le ramboutan, aussi appelé litchi chevelu, est un fruit tropical venu d'Asie, en particulier de Thaïlande

La pelure présente des excroissances fibreuses assez longues et la pulpe est souvent collée au noyau.

On adore ce fruit qui est riche en vitamine C, est plus juteux et a le même goût que le litchi.

Il semble que le noyau soit également comestible, mais serait légèrement narcotique, ce qui - pour le moins - est vraiment stupéfiant.

L’ananas, originaire du Brésil, a été introduit à Tahiti en 1788 par le capitaine Bligh, commandant la célèbre Bounty et de sa non moins célèbre mutinerie. Bien que principalement cultivé sur l’île de Moorea, on en trouve dans toute la Polynésie. L'ananas s'associe aussi aux viandes, légumes ou poissons notamment dans la cuisine asiatique, très prisée à Tahiti. Connu pour ses propriétés médicinales, notamment comme anti-graisse, il posséderait des vertus aphrodisiaques dont nous vous livrons le secret : « les yeux d'ananas saupoudrés de santal sont l'un des éléments du kumuhei, un bouquet marquisien composé d'autres ingrédients très aromatiques.

Celui-ci est utilisé par les femmes pour se parfumer. Aucun homme n'y résisterait ».

Le fruit du dragon est également connu sous le nom de pitaya, très majoritairement proposé sur les étals des marchés.

Il tient son nom de l'époque de la colonie indochinoise. Les colons français ont introduit la plante à la fin du XIXe siècle.

Les vietnamiens l’ont baptisé « fruit du dragon » car sa plante grimpe en s'enroulant sur les troncs d'arbre, évoquant la forme d'un dragon, un monstre mythologique omniprésent dans la culture asiatique.

Sa chair ressemble par sa texture et la présence de petits pépins noirs à celle du kiwi, avec un goût beaucoup plus doux.

La pomme étoile est le fruit du Caïmitier. Elle a la forme, la taille et le poids d’une pomme. Son nom vient du fait que lorsque l’on coupe le fruit en deux perpendiculairement, il apparaît un cœur en forme d’étoile.

La pomme étoile est sphérique d’une couleur pouvant aller du vert-jaune au rouge-violet selon les variétés.

Le fruit contient une pulpe laiteuse un peu gluante et sucrée à maturité qui lui donne son autre nom de pomme-lait.

La pomme cannelle est un fruit exotique qui pousse sur un arbre qui peut atteindre 5 m de hauteur dont la croissance est rapide.

Le fruit porte de nombreux noms parmi lesquels pomme douce, pomme écailleuse.

De la taille d'une pomme, sa peau est couverte d'écailles. Sa chair est blanche et elle est parsemée de pépins plats noirs.

Son goût est sucré et a un parfum rappelant la cannelle. Le fruit est riche en sucre, en vitamines B et C, en phosphore et en fibres.

L’avocat est originaire du Mexique et a été introduit à Tahiti en 1946.

Il est consommé cru, en salade, en guacamole et parfois même en sorbet.

Les avocats de Tahiti sont particulièrement gros et ont une chair tendre comme du beurre.

Nous en consommons très régulièrement, simplement coupés en deux saupoudrés de sel et arrosés d’huile d’olive. Un seul avocat constitue souvent à notre repas du soir et cela suffit amplement.

Le cacaoyer est un petit arbre originaire du Mexique, utilisé à l’origine pour ses fèves afin de préparer une boisson mais également comme monnaie d’échange. Il a été importé à Tahiti en 1848.

La cabosse contient environ 35 fèves. Le chocolat est produit à partir de ces fèves fermentées puis torréfiées.

Elles sont ensuite broyées pour former la pâte de cacao, à partir de laquelle on extrait par pression le beurre de cacao et de la poudre de cacao.

Le chocolat noir est fabriqué en mélangeant du beurre de cacao (pour le fondant), du cacao solide (pour le goût) et du sucre.

Le café, originaire d’Ethiopie, a été introduit en 1817 à Tahiti. Des milliers de pieds de Coffea Arabica furent plantés à Tahiti, aux Australes, aux Iles Sous le Vent mais le manque de main-d’œuvre a paralysé cette production.

Les fruits du caféier appelés communément cerises sont des baies de couleur verte puis rouge-brun à maturité.

Ils contiennent deux grains ovales creusés d’un sillon, qui sont torréfiés pour préparer le breuvage. La variété Coffea Arabica est généralement la plus appréciée des connaisseurs. Son rival le plus important est le Coffea Robusta qui contient moins de saveur et plus de caféine.

La vanille dont nous avons déjà abondamment parlé dans le blog n° 27, est une liane hermaphrodite pollinisée à la main uniquement le jour où la fleur paraît.

Elle continue à murir une fois coupée, tout comme la banane. Elle est mûrie et séchée au soleil sur des tôles. Une fois à point, chaque gousse est massée pour répartir les petits grains qui la composent, redressée et calibrée.

Elle est si concentrée qu’elle peut servir plusieurs fois et que peu de matière suffit, contrairement à la vanille bourbon de Madagascar. Principalement cultivée à Tahaa, on en trouve cependant dans toute la Polynésie.

Le mapé, ou châtaigne polynésienne se mange bouillie ou rôtie.

Elle n’est comestible que de cette façon, car crue elle est très toxique.

Le châtaignier, qui peut atteindre une trentaine de mètres de hauteur et un tronc de 3 mètres de diamètre, est reconnaissable à ses racines qui possèdent des contreforts très saillants et parfois en spirale à sa base.

La pastèque tahitienne est une plante à tiges rampantes pouvant atteindre 3 mètres de long.

La pastèque est de forme ronde ou allongée recouverte d’une peau vert foncé souvent marbrée de blanc. La pulpe, de couleur rouge-rosée, contient de nombreuses graines noires.

Aux Tuamotu, une décoction de peau de pastèque bouillie dans de l’eau de mer était traditionnellement utilisée pour soigner les empoissonnements provoqués par la ciguatera.

La description de la flore polynésienne se limitera pour cet article aux seuls fruits que l’on trouve sur le territoire.

Nous ne parlerons pas des légumes et encore moins des poissons, bien qu’en ce premier jour d’avril, nous en ayons pêché un gros dont les arêtes râpées et bouillies permettent de fabriquer de la « colle en tas », spécialité qui fait partie des armes secrètes de l’île de Tahaa…

Commentaires