41 - Nuku Hiva

- Jo et Jo

- 3 mars 2021

- 18 min de lecture

Nuku Hiva est la plus grande île avec une superficie de 330 km2 et 3000 habitants se répartissant dans les 3 villages principaux. Le village de Taiohae est la capitale administrative de l’archipel. Il est surtout, pour nous les marins, un lieu au fond d’une grande baie presque circulaire et bien abritée des alizés, où nous avons compté pas moins de 56 bateaux à notre arrivée… Mais il y a largement de la place pour tout le monde, sans promiscuité tant l’espace est généreux.

Tout comme l’île voisine de Ua Pou, NuKu Hiva a été découverte en 1791 et baptisée « île Marchand » par le capitaine français du même nom qui avait rebaptisées les Marquises du nord en Iles de la Révolution, mais il ne s’y établit pas.

Le commodore américain David Porter prend possession de Nuku Hiva en 1813 au nom des Etats Unis. Il effectuait une campagne à l'encontre des navires britanniques dans l’océan Pacifique et fut le premier navire américain à doubler le cap Horn.

Pour mettre en sûreté ses prises de guerre et effectuer des réparations, il s’établit à Nuku Hiva, alors non colonisées.

Entre octobre et décembre, il fait construire un fort sur la colline Tûhiva qui surplombe la baie qu’il nomme Fort Madison en l’honneur du président américain James Madison.

Il tente de prendre possession de l’île au nom des États-Unis, mais se heurte à la résistance de la tribu des Taïpi.

L’histoire raconte qu’il tomba amoureux de la princesse marquisienne Paetini et que, pour lui plaire, il entra en guerre contre les féroces Taïpi devant lesquels il doit reculer lors du premier affrontement. Il en viendra à bout en les attaquant de nuit par la montagne, mais il ne restera que 5 semaines à Nuku Hiva et ne revint jamais.

Ce n’est qu’en 1842 que les Marquises deviendront françaises et que le fort Madison sera reconstruit et agrandi, comprenant un bâtiment de commandement, une caserne, un entrepôt et une poudrière. Il sera renommé Fort Collet. Il sera évacué en 1849, la France prenant ses quartiers à Tahiti et abandonnant les Marquises aux missionnaires. Ce désintérêt des Marquises par l’administration expliquera son retard par rapport à la civilisation et sa relative conservation de traditions ancestrales qui font son authenticité et sa richesse culturelle d’aujourd’hui.

La loi du 8 juin 1850 sur la déportation politique choisit Nuka-Hiva comme lieu de déportation. Le pénitencier de Taiohae y a reçu les opposants républicains à Napoléon III.

Aujourd’hui, Fort Madison et Fort Collet ont disparu au profit d’une colline où a été érigé en 2017 un tiki monumental, expression de la culture marquisienne. Du haut de ses 12 mètres, c’est la sculpture contemporaine la plus haute du Pacifique. Le guerrier mesure 8 mètres. Cette œuvre est réalisée en béton projeté.

La symbolique du monument est évidente. Il représente la force ancestrale héritée de la femme Tiki, gardienne de la tradition et du savoir, d’où sort le guerrier Tûhiva qui s’élance pour façonner son futur.

Il est de tradition d’immortaliser son passage en glissant un message dans le trou du nombril de la femme-tiki mais il n’est pas dit si cela a des vertus de vœux ou de magie.

L’œuvre n’est qu’une allégorie moderne et n’a rien de l’esprit du « mana » qui habite les lieux de culte nombreux sur le territoire.

L’île de Nuku Hiva a été rendue célèbre par des écrivains de plusieurs nationalités. Le français Jules Verne en fait mention en 1870 dans Vingt mille lieues sous les mers (sous l'orthographe Nouka-Hiva) lors du voyage du professeur Aronnax à bord du Nautilus.

L’écossais Robert Louis Stevenson, l’auteur de « l’île au trésor » décide de quitter les États-Unis en 1887 afin de parcourir le monde avec sa femme.

Il met le cap sur les îles Marquises pour en apprendre plus sur Melville. Il est saisi par la beauté des lieux.

Nuku Hiva a la chance d’être sa première escale depuis son départ du continent américain. De ses propres mots, les îles Marquises restent à jamais gravées dans sa mémoire « L’émotion d’une première expérience ne peut se répéter. Le premier amour, le premier lever de soleil, la première île du Pacifique restent à jamais des souvenirs à part, ils touchent à la virginité des sens ».

A l’instar de Melville, Stevenson se mêle aux populations locales. Il griffonne inlassablement dans son carnet pour garder intacts les moments qu’il vit. Il décrit minutieusement les paysages des îles qu’il parcourt à bord de sa goélette. De cette escale naîtra son livre « Dans les mers du sud », finalisé quand il se ressourçait aux Samoa, son dernier lieu de résidence.

L’écrivain et académicien français Pierre Loti, de son vrai nom Louis-Marie-Julien Viaud, qui était aspirant sur le navire de guerre « La Flore » est passé lui aussi dans la baie de Taiohae, avant de débarquer à Tahiti, en 1872. La reine Pomaré lui donna le surnom de Loti, du nom d'une fleur tropicale.

L’américain Jack London - l’auteur de « Croc blanc » et du « Loup des mers » - vint également aux Marquises en 1908, à bord de son voilier « le Snark », fasciné par les écrits autobiographiques de Melville sur son séjour dans la tribu Taïpi. Arrivé sur place, l’écrivain observe la nature et les pratiques culturelles des locaux. Il rapportera de Nuku Hiva une calebasse, utilisée paraît-il pour boire le sang de marins, évocation à peine voilée du cannibalisme d’autrefois.

Mais celui qui parle le mieux des Marquises originelles est l’écrivain américain Herman Melville, auteur du célèbre Moby Dick, qui a vécu à Nuku Hiva une aventure exceptionnelle et en a tiré un roman autobiographique - Taïpi - paru en 1846 sous le titre original : Typee: A Peep at Polynesian Life.

Herman Melvilles'enrôle fin décembre 1840 à bord d’un baleinier appareillant pour le Pacifique. En juillet 1842, son bateau fait relâche dans la baie de Taiohae , dans l'île de Nuku Hiva.

Melville, échappant aux privations et aux brimades subies à bord, déserte avec un de ses compagnons et ils gagnent l'arrière-pays, occupé par une tribu réputée cannibale, les Taïpi.

Blessé lors de sa fuite, il reste dans la tribu tandis que son compagnon est autorisé à repartir chercher des médicaments, mais il ne revient pas.

Résigné et guéri miraculeusement de sa blessure au bout de 3 semaines, il explore la vallée avec Faïaohaé, la belle vahiné, sœur de son hôte, assiste à des fêtes dont les rites lui échappent. Après avoir trouvé trois têtes embaumées, dont celle d'un blanc, et assisté, caché, à un sacrifice cannibale, il redoute d'être la prochaine victime. Grâce à la complicité de sa famille adoptive, il réussira à s'échapper…

Ce livre eut beaucoup de succès, fit connaître les Marquises au monde entier et surtout imprima durablement le caractère cannibale des marquisiens.

Une stèle commémorant les 150 ans du passage de l’auteur a été gravée dans un arbre en bord de la baie.

Elle rappelle à la fois ce livre qui a fait connaitre les Marquises et l’endroit où était mouillé , l’acushnet - le bateau de Melville - en baie de Taiohae, au même endroit que l’est aujourd’hui Jo&Jo.

Parmi les curiosités de la ville de Taiohae, qui s’étale tout autour de la baie, se trouve la cathédrale.

On y accède par une large esplanade qui débouche sur une entrée atypique flanquée de deux tours encadrant une porte, à la manière d’un château féodal. Passée cette porte, un grand édifice très lumineux s’offre à nous derrière deux grandes portes sculptées.

L’île possède la spécialité du bois sculpté. Là encore, comme à Ua Pou, une magnifique chaire taillée dans un seul tronc trône près de l’autel.

Le vendredi soir est le jour de « l’happy hour » de 18h00 à 20h00 dans le plus bel établissement hôtelier des Marquises, le Keikahanui Pearl Lodge, réouvert depuis deux semaines et rebaptisée tout simplement Le Nuku Hiva.

Vaste choix de cocktails, service impeccable, lieu idyllique en surplomb de la baie d’où l’on peut voir l’armada de petits voiliers depuis la terrasse avec piscine à débordement.

Cela dénote dans ce pays où tout ce qui touche au luxe n’est généralement pas de mise. Jacques Brel a dit qu’aux Marquises, c’est gémir qui n’est pas de mise, mais qui pense à gémir dans un Relais et Châteaux ?

Exceptionnellement, il y a une animation avec 3 musiciens qui nous régaleront de leurs chants tantôt marquisiens, tantôt français, allant pêcher dans le répertoire des années 60 et revisitant les tubes à la mode « yukulélé », comme cette célèbre chanson de Richard Antony qui parle aux marins que nous sommes puisque « la réponse est dans le vent »…

On appréciera le tour de taille et de cuisses du joueur de yukulélé…

Près du petit quai où nous accostons notre annexe se trouve un yacht services, un snack, le comité du tourisme, un espace de produits artisanaux et un petit marché de productions locales.

Nous y achetons quelques légumes et des noix de coco. Jessica étrennera notre nouvelle râpe à coco gravée à Fatu Hiva aux armes de Jo&Jo et s’initiera à la fabrication du lait de coco qui agrémentera un punch coco suivi d’un délicieux plat de poisson cru à la tahitienne.

Nous retournons déjeuner au Nuku Hiva le dimanche. Le lieu est superbe, avec ses petits bungalows typiques nichés dans la végétation à flanc de colline avec vue imprenable sur la baie.

Lundi 22 février. Nous louons une voiture pour découvrir l’intérieur de cette île très découpée et très montagneuse.

Comme les écrivains cités en début d’article, nous nous dirigeons tout d’abord dans la vallée de Taïpivei, lieu emblématique du séjour de Melville, pour y retrouver au détour d’un virage, d’une baie, d’une rivière, la description qu’il en a faite avec force détails il y a plus d’un siècle et demi.

Nous nous sommes bien entendus nourris de son roman autobiographique avant d’aborder Nuku Hiva - comme nous l’avions fait avec le livre-fleuve sur la vie de Jacques Brel avant d’arriver à Hiva Oa - de sorte que nous commentons nos impressions avec ce sentiment d’être déjà venus en ce lieu.

La puissance de la lecture et de l’imagination qu’elle fait naître nous transforment un peu en acteurs en incarnant ces personnages dont nous nous sommes nourris des heures entières.

Voir cette histoire dans un film à la mode hollywoodienne serait assurément une déception, comme souvent, tant nous transposons un peu de nous dans chaque voyage littéraire et qu’on ne peut que se sentir trahis par une lecture parfois trop différente.

Bref, la magie opère et nous sommes transportés dans ce village paisible qui était déjà décrit naguère comme un eden, si ce n’était alors la menace d’être un jour prochain sacrifié aux rites anthropophages des féroces guerriers Taïpi.

Là encore, la spiritualité incarnée par le « mana » qui habite les nombreux tikis, le talent des artistes sculpteurs, la singularité marquisienne à faire revivre les coutumes et les rites ancestraux, la simplicité et la gentillesse des habitants, la prodigalité de la nature, ne cessent de nous surprendre et de nous enchanter.

Les tikis sont partout. Il n’y en jamais deux identiques et ils sont bien moins naïfs qu’ils n’y paraissent. Ils portent tous un message plus ou moins subliminal et semblent nous interroger sur notre propre existence, de leurs yeux immenses, miroirs de l’existence des Dieux ou des ancêtres.

Certains honorent la fertilité, d’autres la famille, d’autres le courage, d’autres le travail, d’autres l’amitié ou l’amour.

Certains ont vu dans ces messagers de pierre la manifestation d’une vie extra-terrestre - comme ce fut le cas pour les géants moais de l’île de Pâques ou des pétroglyphes de la Nazca - à cause de ces têtes surdimensionnées et ces yeux exorbités. Or, l’œil est justement l’organe le plus important pour le peuple marquisien. Comme dit dans l’article 39 de notre blog sur l’île de Tahuata, l’œil (mata) a une signification symbolique spécifique aux Marquises, qui se réfère aux ancêtres.

Le centre de l’île abrite l’important site de Tahakia-Kamuihei-Teiipoka, un ensemble d’habitations et de cultes anciens d’une tribu estimée à l’époque - il a 2 siècles - à 2000 personnes. Outre les vestiges des habitations, on dénombre 2500 pétroglyphes sur plus de 400 rochers.

Comme toujours sur les sites sacrés, un immense banian - ficus géant - trône au milieu des édifices de pierre. Après des sacrifices humains, ou pour célébrer et honorer des chefs, leurs racines abritaient des crânes qui venaient avec le temps s’incruster dans l’entrelacs de la végétation.

Les proportions de cet arbre sont vertigineuses - il peut mesurer jusqu’à 30 mètres de hauteur - et l’on se sent tout petit à son pied.

Nous poursuivons notre route de cols en vallées jusqu’au nord de l’île et le petit village de Hatiheu où se trouve une véritable institution : le restaurant de « Mama Yvonne », ouvert depuis 1972.

Cette femme tient toujours, du haut de ses 82 ans, ce restaurant traditionnel sous un grand faré en toit de pandanus, où l’on sert des poissons grillés, de la chèvre au lait de coco accompagnés de manioc, de banane plantain, de uru et de patate douce.

Elle est aussi maire déléguée d'Hatiheu depuis 1985. Elle milite pour la préservation du patrimoine marquisien depuis de nombreuses années. Le site que nous venons de visiter a été mis en valeur grâce à son engagement et celui de plusieurs archéologues.

Le village est niché au fond d’une baie de sable volcanique que domine une imposante chaîne de pics de basalte noir.

La route cimentée laisse vite place à une piste de terre à flanc de montagne, largement défoncée par endroits et nécessitant des franchissements prudents avec notre Duster 4x4 au demeurant très confortable.

Nous passons dans des endroits improbables, sans croiser le moindre véhicule, faisant ainsi le tour de Nuku Hiva par la face nord où la notion de village - et il n’y en a que deux - se résume à 4 maisons et où la principale présence dans ces lieux sont les dizaines de chèvres, vaches et chevaux.

On redoute forcément la panne ou la crevaison, car le téléphone ne passe pas et il n’y a pas âme qui vive pendant les dizaines de kilomètres que nous parcourons à 15 km/h de moyenne, n’utilisant que les deux premières vitesses de notre boite qui en compte pourtant six.

La pointe au nord-ouest offre un panorama intéressant, dont le passage de randonneurs courageux ou intrépides est marqué de nombreux cairns empilés sur le promontoire.

C’est ainsi que nous arrivons à l’extrémité de l’île, opportunément appelée « Terre déserte ».

C’est à cet endroit loin de tout - à une heure du village principal - que se trouve l’aéroport, le plus grand des Marquises et qui est lui aussi… désert. Seul un jeune marquisien avec son cheval croise notre route.

Un projet d’en faire un aéroport international pour rallier directement les Etats-Unis, le Japon ou l’Australie est bien à l’étude, mais les infrastructures hotellières ne suivent pas et es marquisiens, Mama Yvonne en tête, se battent pour que l’île conserve son authenticité et sa quiétude. Pour l’instant, ils ont gain de cause et le projet d’un grand hôtel dans la baie d’Anaho est remisé aux calendes grecques.

L’île est une terre de contrastes, car nous traversons ensuite un ensemble de montagnes arides à la terre rouge qui donne au paysage un air de désert américain. On se croirait, avec un peu d’imagination, dans la vallée de la mort du sud-ouest des Etats-Unis.

D’ailleurs, un point de vue montrant une faille profonde se prolongeant jusqu’à l’océan s’appelle « le grand canyon » et déroule sa coulée verte de végétation entre les murailles à-pic de chaque côté.

Le lendemain, nous décidons d’une journée sportive de randonnée sur le plateau de Toovii.

Une balade de près de 5 heures au milieu des landes de fougères et des pins, sur ce plateau d’altitude très vert qui abrite des centaines de chevaux en liberté.

Un petit ranch local propose même des balades à cheval mais sa responsable est retenue au village pour cause d’événement majeur du mois : l’arrivée du paquebot-cargo Aranui qui vient apporter les denrées du reste du monde et ramener sur Tahiti les produits de Nuku Hiva.

Qu’importe, nous allons tout de même sur les lieux du ranch et nous avons la chance de rencontrer Alphonse, le frère de la propriétaire, qui s’apprête à aller pique-niquer au sommet de la plus haute cascade de Polynésie par des chemins pratiquement connus de lui seul et nous propose la randonnée à cheval pour l’après-midi.

Nous acceptons son invitation à rejoindre le petit groupe composé de son cousin, de sa femme et de leurs deux jeunes enfants, de deux jeunes femmes du village voulant découvrir le lieu et du petit chien qu’Alphonse éduque à le suivre en montagne pour la chasse aux chèvres et aux cochons.

Cette cascade de Hakaui est célèbre, accessible en bateau depuis une petite baie et visible après plus de deux heures de marche dans la vallée.

Mais la sécheresse qui sévit sur les Marquises est telle que la cascade est tarie. Nous avions donc écarté cette découverte de notre programme et la proposition de voir la cascade d’en haut nous offre l’opportunité de reconsidérer nos choix.

Notre balade commence en voiture par des chemins à peine carrossables en pleine forêt jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’aller plus loin, puis une heure de marche à flanc de colline pour arriver au sommet de la cascade, avec un vide de 350 mètres sous nos pieds.

La vue est grandiose, bien que l’eau ne soit pas au rendez-vous et laisse le lit de la rivière au sommet de la cascade découvert de rochers usés et lissés.

Le lieu était utilisé par les anciens pour travailler. On remarque ainsi de nombreux trous parfaitement cylindriques dans les rochers.

Ces cupules remplies d’eau douce servaient à meuler et polir les objets en os, en bois ou en pierre. L’appel du vide se fait sentir au bord du gouffre. Personne n’ira trop près de la chute vertigineuse.

Les arbres, gigantesques, sont couverts de lichens jusqu’à leur faîte, donnant l’impression d’être décorés de guirlandes végétales.

Le parcours est tracé de dizaines de chemins empruntés par les chevaux sauvages. Pas un seul bruit ne vient perturber le silence de l’endroit. Alphonse, en bon marquisien opportuniste, s’est muni d’un fusil et de sa batterie de couteaux à la ceinture pour le cas où une chèvre aurait l’idée suicidaire de croiser notre route.

Dans ce cas, après l’avoir éviscérée sur place, il la transporte sur son dos jusqu’à la voiture, mais ce ne sera pas le cas ce jour-là.

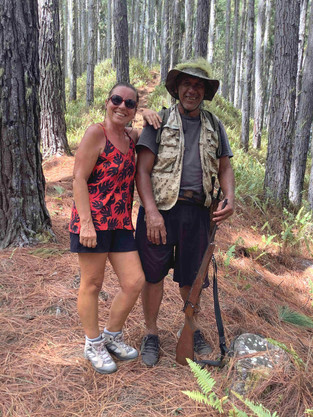

Nous prenons une photo-souvenir avec ce souriant bushman, genre Crocodile Dundee, qui tient à fois du guide et du garde du corps.

De retour au ranch, , il a fallu préparer les chevaux. Giska pour Sylvie et Néva pour Jacky. Néva rappelle la célèbre rivière de Saint Pétersbourg à la plupart d’entre nous mais l’origine ici de ce mot signifie « piment » en marquisien.

Le confort est à l’image du lieu, le plaid sous la selle est composé de 3 sacs de toile de jute et les étriers sont ajustés avec des bouts de ficelle…

Et les chevaux se régalent de granulés de noix de coco séchée.

Rien ne se perd aux Marquises !

La balade durera plus de deux heures avec nos 3 chevaux et nos 2 chiens, à arpenter le plateau de Toovii, parmi les flamboyants, les pins, les cocotiers, les pandanus et des champs de fougères.

Au retour, Alphonse nous fait visiter sa petite ferme. Il est très fier de ses canards, qu’il nourrit de mangues et de bananes. Nous repartons avec des fruits qu’il nous offre à en remplir un sac.

Nous repartons avec les fruits habituels (mangues, bananes, fruits de la passion, citrons, oranges, avocats) mais aussi des petites tomates cerise et deux belles salades.

Si ce coin des Marquises n’est pas le Gers, on ne peut s’empêcher de penser malgré tout que le bonheur est dans le pré… et tout cas tout près.

Sur le petit quai de débarquement où nous accostons notre annexe, viennent aussi accoster dès le matin très tôt les bonitiers qui reviennent de la pêche hauturière de nuit en haute mer.

Si on ne trouve pas ici de grenouilles de bonitier, il y a en revanche de magnifiques poissons qui sont vidés, écaillés et vendus sur place. Carangues, loches, bonites, thons sont proposés à des prix dérisoires et la fraîcheur est garantie.

Il y a eu des alertes de ciguatera, cette maladie appelée aussi « la gratte » pour les démangeaisons qu’elle procure et qui peuvent parfois avoir une issue fatale. Elle concerne surtout les baies du nord de l’île et certaines espèces de poissons, mais pas de risque pour ceux que nous ramenons à bord. A 500 francs pacifiques le kilo (4,20 euros), il ne faut pas se priver.

Si au nord de l’île, Mama Yvonne est une institution, Colette est incontournable dans la partie sud.

Elle dirige le comité du tourisme, près du quai, avec une bonne humeur et un sens du service tout à fait remarquables.

Sa jovialité est communicative et nous ne passons pas à terre sans lui faire un petit bonjour.

Nous devions participer avec elle à une séance d’aquagym sur la plage pendant sa pause de midi, mais l’animatrice de la séance étant malade, nous avons transformé ce rendez-vous pour la recevoir à déjeuner avec son fils.

Pour les habitants des Marquises, c’est un privilège d’être reçus sur un bateau, comme ça l’est pour nous de franchir le seuil d’un local et d’être reçu en ami.

Un dernier coucher de soleil dans la baie de Taiohae et il nous reste à lever l’ancre le lendemain matin pour un mouillage en baie d’Anaho, au nord.

C’est un lieu qui se doit d’être visité en bateau. La baie est abritée par deux avancées rocheuses qui protègent des vents de tous secteurs et de la houle, et se termine par une plage de sable blanc face aux pics de basalte que nous avions déjà admirés lors de notre balade en voiture.

Cette plage de sable blanc, bien abritée au fond de la baie, avec une pente très faible n’est accessible que par une petite passe ménagée entre des patates de corail, bien balisée par des bouées.

Cette pente douce occasionne une marée haute et une marée basse qui était d’autant plus remarquable que nous étions en phase de pleine lune.

Elle crée aussi un bassin qui réchauffe l’eau qui se dépasse les 32 degrés. Il ne manque que les bulles pour en faire un jacuzzi naturel.

Après la baignade en eau très chaude, rien de mieux qu’un hamac tendu entre deux pins et à disposition sur la plage pour goûter à une sieste réparatrice avec vue imprenable sur Jo&Jo juste en face.

Tout près de notre catamaran se trouve le voilier vert de Jaad et Lourdes, un jeune couple qui s’est installé ici voici près de deux ans. Ils vivent sur leur bateau et fabriquent dans un bâtiment en bord de plage des sirops, des confitures, des citrons confits à partir des fruits des Marquises. Leurs deux enfants Dunia (5 ans et demi) et Camil (2 ans) les accompagnent dans l’aventure.

Cette petite famille nous a été chaudement recommandée par Myriam et Alain, les anciens propriétaires de notre bateau. Ils avaient passé pas mal de temps ensemble - notamment à Fakarava - et assisté à la grossesse de Lourdes et le premier bain dans la mer de Camil au pied du bateau, à l’âge de 5 mois, voici 18 mois.

Nous rendons visite à Jaad dans son atelier et faisons la connaissance de Camil, son jeune apprenti de deux ans, avant de les recevoir tous à bord de Jo&Jo pour partager un verre de l’amitié.

En hommage et clin d’œil à cette transmission du bout du monde, nous avons actualisé la photo de Camil à 5 mois puis à 2 ans, avec Myriam et Sylvie, l’ancienne et la nouvelle propriétaire du catamaran.

Tout le monde est venu poser pour la photo de groupe sur l’avant du bateau, entre deux galipettes des enfants sur le trampoline.

Nous avons pu déguster un apéritif à base des sirops que fabriquent Lourdes et Jaad (très bon mélange que la bière Hinano avec le sirop de citron au basilic).

Les enfants sont déjà parfaitement bilingues français-espagnol et Dunia, qui va à l’école au village d’à côté (elle y va en bateau chaque matin en accompagnant sa maman kinésithérapeute), parle également le marquisien.

Elle nous a honoré de deux chansons en langage local, la seconde - que chacun reconnaitra - est une interprétation du fameux « pont d’Avignon », nous rappelant notre ancien domicile en Provence.

Depuis le début de cet article, il est question de la réputation des marquisiens - en particulier ceux de Nuku Hiva - en matière d’anthropophagie.

La première manifestation connue des européens de cette pratique de cannibalisme a été la fin tragique du capitaine Cook lui-même, qui ne revint pas de son troisième voyage dans les mers du sud et qui fut tué d’une lance dans le dos et mangé à Big Island en 1779 par des indigènes des îles d’Hawaii.

Ironie de l’Histoire, il avait découvert ces îles un an plus tôt et les avait malencontreusement baptisées « les îles Sandwich ».

C’est donc tout naturellement que nous avons gardé ce sujet indigeste en fin d’article, pour la bonne bouche.

Le sujet reste tabou et se heurte à un véritable déni collectif. Certains « révisionnistes » affirmaient il y a peu que le cannibalisme n'avait pas existé dans le Pacifique et que c'étaient des histoires qu'on racontait pour justifier le colonialisme et les horreurs commises par les colonisateurs.

Pourtant, les témoignages directs - témoins oculaires - ou indirects - découvertes d’ossements humains - de ces actes de cannibalisme se trouvent dans les carnets de bord des explorateurs européens qui s'aventurèrent dès la fin du XVIIème siècle dans ces mers inconnues ainsi que dans les journaux des missionnaires au début du XVIIIème siècle.

Herman Melville lui-même, s’il en a réchappé, écrit dans son roman Moby Dick : « Plutôt dormir avec un cannibale sobre qu’avec un chrétien ivre ».

Les Marquisiens reliaient le sacrifice humain avec la croyance que l’on pouvait acquérir la puissance d’un individu en le dévorant.

Ils croyaient qu’il fallait surtout manger l’œil gauche de l’ennemi vaincu, non que ce soit le morceau le plus fin, mais parce que là résidait l’âme du défunt, son « mana ».

Outre cette pratique guerrière consistant à absorber les vertus de l’ennemi, une autre pratique consistait à manger les membres âgés de sa famille, une fois morts, pour perpétuer ainsi indéfiniment leur âme dans leur descendance.

Le sujet est bien plus universel qu’il n’y parait et nous rattrape dans nos sociétés occidentales bien policées, au travers des contes qui expriment une certaine universalité de la frayeur d'être mangé. L'Europe a connu aussi ses ogres et ses loups-garous. La différence, c'est que contrairement aux contes, il s'agit là d'hommes et non de créatures extraordinaires, et on ne sait jamais qui est cannibale et qui ne l’est pas.

L’anthropophagie aurait disparu des Marquises à la fin du XIXe siècle avec l’arrivée massive des missionnaires. A bien y regarder, ces pratiques anthropophagiques n’ont disparu qu’il y a seulement un peu plus de cent ans.

En 1884, le docteur Clavel, qui explora les îles Marquises, témoignait à une société savante d’anthropologie : « j’ai connu un chef de Hatiheu qui avait mangé sa belle-mère. Comme je lui demandais s’il avait trouvé cela bon, il fit un geste de répugnance ». Cela ne constitue pas une preuve irréfutable. Parlait-il de nourriture ou de sa belle-mère ? On peut à raison le suspecter de partialité s’il nourrissait une dent contre sa belle-mère et il n’aurait pas été le premier...

Il en était tout autrement au début du siècle, ainsi que le rapporte le commodore Porter. Ce navigateur précisait que le désir de se procurer un rôti d’homme était la cause de quantités de petites guerres.

Pour finir en légèreté sur ce sujet, voici une poésie extraite d’un volume intitulé : « les Océans » et publié par M. Chevé, ancien officier de marine.

Il affirme que, forme poétique à part, les faits qu’il raconte sont parfaitement authentiques et datent de 1847, date du croquis ci-dessous.

Ce poème aborde aussi les mœurs des indigènes de l’époque, comme la coutume du tayo - l’amitié sans limites, ne faisant plus des deux amis qu’une seule et même personne - et la nature polygame des femmes (une femme pouvait légalement avoir plusieurs maris).

Cela confirme également qu’aux îles Marquises comme dans toute la Polynésie, on croyait, en mangeant un homme, s’assimiler les qualités qu’il avait eues de son vivant.

C’était un grand gaillard de mine haute et fière

Dans son œil injecté luisait un feu sanglant

On vantait ses exploits, son audace guerrière

Les tribus d’alentour n’en parlaient qu’en tremblant.

Ajoutons qu’il était seigneur de haut lignage

Cousin et favori du roi de la tribu

Un vieux gredin perclus, sinistre anthropophage

De lèpre, d’eau-de-vie et de meurtres, fourbu.

Il était mon tayo, j’avais pris l’habitude

De l’emmener courir avec moi dans les bois

Et quand la marche était ou trop longue ou trop rude

Sur son dos ou son cou je montais à mon choix.

Quand midi calcinait la plage de sa flamme

Dans sa case j’allais m’étendre sans façon

Il me laissait son lit et sa natte et sa femme

Et s’en allait dormir à l’ombre d’un buisson.

Il me fallut partir pour une île prochaine

C’était pour secourir un vaisseau naufragé

De retour dans la baie au bout d’une semaine

Je cherchai mon tayo : le roi l’avait mangé !

Le grand prêtre avait dit au roi : «si la vieillesse

Et si le mal rongeur courbent ton noble front

Repais-toi d’un guerrier : sa vigueur, sa souplesse

Et son âme vaillante en ton corps, passeront ».

Et pour s’incorporer sa jeunesse et sa force

Pour épaissir un sang par la lymphe épaissi

Le roi l’avait mangé sur un grand plat d’écorce

Pimenté bien à point, de patates, farci.

Commentaires